La contrelittérature et la langue du sanctuaire (1)

lundi, 19 novembre 2012

Culture de gnose dans le judaïsme hellénistique

En 1979, La Charité profanée de Jean Borella provoqua une polémique retentissante autour de la « gnose ». L’auteur, tout en reprenant le mot à saint Paul et aux Pères de l’Église, prenait soin de le distinguer du gnosticisme hérésiarque.

En 1966, à Messine, un colloque universitaire international avait déjà délimité les termes de Gnose et Gnosticisme, en proposant de désigner par gnosticisme un groupe particulier de systèmes religieux apparu vers le IIe siècle ap. J.-C., et d'utiliser gnose pour définir, d’une façon universelle et indépendamment des époques, « une conception de la connaissance des mystères divins réservée à une élite »[1]. Cette définition reste toutefois insuffisante : « C’est pour quelques hommes choisis, admis à passer de la foi à la gnose, que les saints mystères de la sagesse ont été conservés sous le voile des paraboles », déclarait Clément d’Alexandrie[2]. Cela ne signifie pas que les paraboles ne s’adressent pas à tous les Chrétiens, ni que leurs sens doivent rester secrets, sinon qu’elles véhiculent une vérité principielle audible à tous mais seulement et gracieusement donnée à quelques-uns. La gnose, ainsi entendue, se présente comme une connaissance métaphysique salvatrice, notion dont l’orthodoxie doctrinale s’est trouvée récemment confirmée par la plus haute instance de l’Église catholique romaine[3].

C’est dans les écrits néotestamentaires pauliniens que l’on rencontre les premiers indices de l’existence d’une « gnose pseudonyme ». En effet, saint Paul a parlé de la « gnose au faux nom », en grec tès pseudônumou gnôseos, dans la Première Épître aux Corinthiens (VIII, 1) et dans la Première Épître à Timothée (VI, 20). Viendront ensuite les réfutations des Pères de l’Église qui nous ont apporté de nombreux éléments sur ces hérésies : au IIe siècle, saint Irénée de Lyon ; au IIIe siècle, Tertullien, Clément d’Alexandrie, Origène ; au IVe siècle, saint Épiphane de Salamine et saint Augustin.

Dès les premiers siècles de notre ère, c’est une constante dans les systèmes gnosticistes d’opposer le christianisme au judaïsme. En effet, selon ces visions hérétiques, la création ne serait pas l’œuvre du Dieu bon, mais d’un Principe mauvais, soit coéternel au Principe bon (dualisme métaphysique radical de Marcion du Pont), soit engendré, à la suite d’un drame cosmique, à partir du Principe originel (doctrine gnostique de Valentin). Dans tous les cas le Principe mauvais, créateur de l’Univers physique, est identifié au Dieu d’Abraham, de Moïse et des prophètes d’Israël. Sans doute y a-t-il là l’origine de l’anti-judaïsme qui s’est perpétué à travers les siècles.

Dès les premiers siècles de notre ère, c’est une constante dans les systèmes gnosticistes d’opposer le christianisme au judaïsme. En effet, selon ces visions hérétiques, la création ne serait pas l’œuvre du Dieu bon, mais d’un Principe mauvais, soit coéternel au Principe bon (dualisme métaphysique radical de Marcion du Pont), soit engendré, à la suite d’un drame cosmique, à partir du Principe originel (doctrine gnostique de Valentin). Dans tous les cas le Principe mauvais, créateur de l’Univers physique, est identifié au Dieu d’Abraham, de Moïse et des prophètes d’Israël. Sans doute y a-t-il là l’origine de l’anti-judaïsme qui s’est perpétué à travers les siècles.

Or, le christianisme se définit lui-même comme une doctrine conjuguant la Bibliothèque hébraïque et le Nouveau testament grec[4], recueil constitué de textes pour la plupart, sinon tous, traduits de l’hébreu[5].

Ces hérésies gnostiques préexistaient au christianisme. Elles reprennent les antiques théogonies, théomachies et cosmogonies assyro-babyloniennes, cananéennes et grecques. C’est ainsi, par exemple, que l’on retrouve dans les confréries orphiques et pythagoriciennes, le drame cosmique primordial, le conflit entre le bon principe et le mauvais principe, la divinité originelle de l’âme, la préexistence de l’âme et sa chute dans le corps qui l’aliène et l’exile. Hippolyte de Rome, l’auteur supposé de l’Elenchos, le savait bien qui ne cessait de répéter que les doctrines hérétiques n’étaient qu’antiquailles vétustes.

Mais alors, s’il a existé une gnose non-chrétienne, pourquoi la gnose s’est-elle manifestée précisément dans un contexte chrétien ?

Jean Borella a émis une hypothèse originale : le christianisme serait « une religion gnostique »[6]. Il écarte d’emblée l’argument qui voudrait faire du gnosticisme un courant religieux irréductible au christianisme sous prétexte que l’un serait une religion de la foi, tandis que l’autre reposerait sur la connaissance (gnosis en grec). En effet, aussi bien dans le christianisme primitif que dans les premiers mouvements gnostiques, on relève une équivalence entre foi et connaissance ; de même, il semble que l’idée d’une révélation et d’une libération ait joué un rôle fondamental dans le gnosticisme. Selon notre auteur, le judaïsme de langue grecque aurait utilisé gnôsis pour traduire l'hébreu da’ath qui signifie connaissance[7]. Il s’agit de cette « connaissance de Dieu » que l’on retrouve dans la Septante sous la forme gnôsis tou Théou.

Il se serait en effet développé dans le judaïsme hellénistique, entre le IIIe et le Ier siècles avant notre ère, ce que Borella appelle une « culture de gnose » qui, dans les premiers siècles chrétiens, aurait constitué un terreau favorable pour la propagation, parallèle et concomitante, de la gnose orthodoxe et du gnosticisme. En considération de cette hypothèse, il serait intéressant de s’interroger sur le contexte historique et social qui a pu susciter cette émergence.

On sait que la Bible hébraïque est composée de trois grandes sections : le Pentateuque (ou Torah) qui fait le récit de la Création et narre la montée du peuple élu vers la Terre promise sous la conduite de Moïse ; les Prophètes (ou Nebi’im) qui relate l’histoire des hébreux depuis leur installation en Terre sainte jusqu’à la destruction du Temple de Jérusalem et leur déportation à Babylone ; enfin les Écrits (ou Kétoubim) qui font le récit de l’exil et du retour, de la reconstruction du Temple et de l’organisation de la nouvelle communauté juive. L’histoire proprement biblique s’arrête là, au tout début du IVe siècle avant Jésus-Christ. Les deux livres des Maccabées reprendront le récit de l’épopée biblique deux siècles plus tard. Cependant aucun récit suivi ne relate cette période intermédiaire, entre le IIIe et le Ier siècles avant J.-C., qui correspond précisément à celle où se serait instaurée cette « culture de gnose » dont parle Borella. Bien sûr, un certain nombre de livres furent composés ou transcrits durant ces deux siècles et intégrés aux Écrits ; on peut ainsi relever L’Ecclésiastique, le livre de Job, les Proverbes, les Psaumes, etle Cantique des Cantiques[8]. Cet ensemble forme ce qu’on appelle la « littérature sapientielle ».

À lire cette littérature, nous découvrons un regard différent de la vision prophétique de l’époque précédente : le sage a succédé au prophète comme maître spirituel de la communauté. Si la prophétie se propage symboliquement du ciel vers la terre, de l’universel au singulier, la sagesse va de la terre au ciel, du singulier à l’universel. Le prophète est l’homme saisi par la Parole de Dieu, alors que le sage ignore l’expérience de l’inhabitation divine puisqu'il ne s’élève à la compréhension des principes que par sa propre réflexion.

À lire cette littérature, nous découvrons un regard différent de la vision prophétique de l’époque précédente : le sage a succédé au prophète comme maître spirituel de la communauté. Si la prophétie se propage symboliquement du ciel vers la terre, de l’universel au singulier, la sagesse va de la terre au ciel, du singulier à l’universel. Le prophète est l’homme saisi par la Parole de Dieu, alors que le sage ignore l’expérience de l’inhabitation divine puisqu'il ne s’élève à la compréhension des principes que par sa propre réflexion.

Après l’édit de Cyrus qui permit aux judéens de retourner dans leur patrie, les prophètes disparurent de la structure sociale juive et ce furent les scribes qui se chargèrent de fixer le canon des livres sacrés. Les rabbins, qui furent appelés Hakhanim ou Sages, endossèrent alors l’autorité religieuse.

Même s’il n’y a aucun texte « sapientiel » qui nous parle d’une crise de la foi due à la nouvelle conscience de la réalité humaine et cosmique, on peut se demander si la sagesse et la prophétie ne sont pas inconciliables. Bien sûr le souci majeur de cette « littérature sapientielle » fut de maintenir la différence entre la sagesse biblique et la sagesse des nations[9]. mais les premiers emprunts aux populations païennes commençaient déjà à combler, entre Israël et les nations, la distinction culturelle pour laquelle les prophètes avaient lutté. Ce IIIe siècle avant notre ère correspond au début de l’hellénisation de la Judée : après le rattachement de celle-ci à l’empire lagide d’Alexandrie, vers -300, la culture grecque imprégna peu à peu les esprits jusqu’aux milieux sacerdotaux du Temple de Jérusalem[10].

Si l’on en croit le premier commentateur de la Torah, Yeshoua Ben Sira, l’auteur de l’Ecclésiastique[11], les quatre fleuves du Paradis terrestre auraient symbolisé les pérégrinations de la Sagesse divine à travers l’histoire du monde : ils charriaient les eaux d’une sagesse destinée à l’ensemble de l’humanité et dont la synthèse serait la Torah elle-même[12]. Cette période cruciale marque donc le passage de l’hébraïsme mosaïque au judaïsme rabbinique. Le pontificat de Siméon le Juste (-220 à -195)[13], dernier représentant de la « Grande Assemblée »[14], souligne la rupture entre la première série des traditionnaires, celle des vingt-deux prophètes, et la série suivante des tanaïtes ou mishniques[15]. Ce sont ces tanaïm, légistes et docteurs de la Loi, que Jésus-Christ apostrophera ainsi : « Malheur à vous, les légistes, parce que vous avez enlevé la clef de la science ! Vous-mêmes n’êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés ! » (Luc, 11, 52). Ces tanaïm appartiennent au mouvement pharisien dont l’émergence se situe précisément dans ce deuxième siècle avant notre ère.

Siméon le Juste appartenait à une lignée sacerdotale originaire de Léontopolis d’Egypte, les Oniades, qui exerça de façon héréditaire la fonction de grand prêtre dès le début de la période grecque. Pour saisir toute l’importance de cette figure[16], on se rapportera à l’éloge qu’en a fait Yeshoua Ben Sira dans l’Ecclésiastique : « Siméon, fils d’Onias, fut le grand prêtre / Qui, pendant sa vie répara la maison, / Pendant ses jours, affermit le sanctuaire. / Par lui fut fondée la double hauteur, / Soubassement élevé de l’enceinte du Saint.» (Ecclésiastique 50, 1-4).

Siméon le Juste appartenait à une lignée sacerdotale originaire de Léontopolis d’Egypte, les Oniades, qui exerça de façon héréditaire la fonction de grand prêtre dès le début de la période grecque. Pour saisir toute l’importance de cette figure[16], on se rapportera à l’éloge qu’en a fait Yeshoua Ben Sira dans l’Ecclésiastique : « Siméon, fils d’Onias, fut le grand prêtre / Qui, pendant sa vie répara la maison, / Pendant ses jours, affermit le sanctuaire. / Par lui fut fondée la double hauteur, / Soubassement élevé de l’enceinte du Saint.» (Ecclésiastique 50, 1-4).

Il semblerait que, dans une ultime tentative pour enrayer l’avancée de l’hellénisme, Siméon le Juste ait tenté de concilier l’idée d’une sagesse divine, la « langue du sanctuaire », avec une sagesse humaine, la « langue des fils d’Adam »[17]. La sagesse révélée par la Torah a son origine en Dieu et se manifeste sur terre, appartenant au deux mondes, supérieur et terrestre, elle est l’expression d’une « double hauteur », gnose intégrant la sagesse révélée du prophétisme hébreu et la sagesse profane de la philosophie grecque. Ben Sira, qui écrivait vers – 190, quelques années à peine après la mort de Siméon le Juste, pouvait ainsi affirmer son projet : « Je veux répandre encore une doctrine conforme à la prophétie. / Je la laisserai pour les générations des siècles. » (Ecclésiastique 24, 30-33)

C’est autour de la figure de Siméon le Juste qu’une « culture de gnose » se développa dans le judaïsme hellénistique. Averti de l’imminence des temps messianiques, il semble que Siméon, dans l’attente de l’incarnation divine, ait choisi d’enfouir la véritable connaissance de la Torah ; alors l’inspiration scripturaire s’effaça et les hommes cessèrent de prononcer à haute voix le Tétragramme sacré.

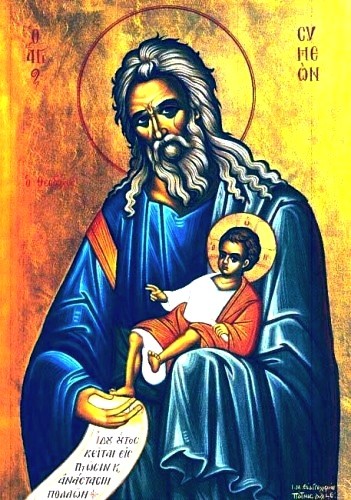

La gnose préservée par Siméon le Juste sera accomplie par la venue du Christ, comme en témoigne, dans un des récits de l’enfance de Jésus, l’évangile de Luc :

« Et voici qu’il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon ; cet homme juste et pieux attendait la consolation d’Israël et l’Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par l’Esprit Saint qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au Temple, poussé par l’Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la Loi à son égard, il le reçut dans ses bras et dit : " Maintenant, Souverain Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix ; car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël". » (Luc 2, 25-32)

(Extrait de Alain Santacreu, Au Coeur de la Talvera, Éditions Arma Artis, 2010, pp. 235-243).

NOTES

[1] Cf. Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, Payot, t.II, 1978, p. 498 ; voir aussi « Le Colloque de Messine et le problème du gnosticisme » in Revue Métaphysique et Morale, n° 72, 1967.

[2] Stromates, VI, 126.

[3] Pour illustrer la vie et l’œuvre de saint Clément d’Alexandrie, lors de son audience du mercredi 18 avril 2007, le pape Benoît XVI prononça ces paroles : « Suscitée par le Christ lui-même, la vraie gnose est communion d’amour avec Lui, qui porte la vie chrétienne à son degré ultime, celui de la contemplation. Sur le chemin d’une configuration progressive à la nature divine… »

[4] Le français traduit fidèlement l’expression latine novum testamentum, qui traduit le grec kainè diathèkè, la nouvelle alliance, traduction de l’hébreu berit hadaschah, alliance nouvelle.

[5] Il est connu qu’un apôtre dictait en araméen et en hébreu et que le traducteur écrivait directement en grec. Ainsi s’explique, par exemple, la différence de style entre les deux épîtres de Pierre, sans envisager divers rédacteurs mais seulement des traducteurs différents. On consultera toujours avec profit sur ce point les travaux de Claude Tresmontant et de Marcel Jousse.

[6] Cf. Jean Borella, Problèmes de gnose, Collection Théôria, L’Harmattan, 2007.

[7]En hébreu, « connaissance » se transcrit : D chA Th. On trouve, en Gn 2, 9, l’expression « L’arbre de la connaissance du bien et du mal » : ve'èts hada'ath tob wa ra.

[8] Pendant les années qui précédèrent la destruction du second Temple (+70) et jusqu’après la révolte de Bar Kochba (+135), le canon biblique, ensemble de livres considérés comme divinement inspirés, fut définitivement fixé par l’École rabbinique de Yavné (petite bourgade à l’ouest de Jérusalem) qui procéda à certaines transformations Deux livres appartenant initialement au corpus prophétique, Ruth et Lamentations, furent reversés dans les Écrits auxquels on adjoignit aussi sept nouveaux livres : l’Ecclésiaste (Qohélèt), Esther, Daniel, Esdras, Néhémie et 1 et 2 Chroniques) qui portèrent à 39 le nombre total des livres canoniques.

[9] Cf. Deut 4, 5-8.

[10] Par exemple, c’est à partir de -250 que l’astrologie grecque, s’appliquant à des individus, remplacera l’astrologie chaldéenne qui n’envisageait que les phénomènes collectifs, cycliques et politiques. Cf. Paul Couderc, L’Astrologie, PUF, « Que sais-je », 8ème édit., 2000. Par ailleurs, on rappellera que la traduction grecque de la Torah par les juifs d’Alexandrie, La Septante, date du IIe siècle avant J.-C.

[11] Jésus, fils de Sira (Yeshoua Ben Sira) écrivit, vers -200, le traité de Sagesse connu sous le titre L’Ecclésiastique ou Siracide. Ce livre ne prendra pas place dans le canon des Écritures juives promulgué par l’École de Yavné ; par contre, et cela ne saurait être anodin, la Bible chrétienne l’intègrera dans son canon de l’Ancien Testament. L’original hébreu a été perdu et nous n’en possédons plus que par la traduction grecque par le petit fils de Ben Sira. Dans le prologue de sa traduction (vers -137), ce dernier atteste de l’existence d’un original hébreu et nous livre le nom de son auteur : Jésus, fils de Sira.

[12] Cf. Ecclésiastique 24, 23-29.

[13] La Jewish Encyclopedia, à l’article « Siméon The Just », indique, en citant le Talmud, qu’après la mort de Siméon « les hommes cessèrent de prononcer à haute voix le Tétragramme sacré ». La Jewish Encyclopedia, dont le principal maître d'œuvre fut Isidore Singer, est une encyclopédie de langue anglaise publiée entre 1901 et 1906 par la maison d'édition Funk and Wagnalls. Cet ouvrage, tombé dans le domaine public, est intégralement consultable sur le site internet http://www.jewishencyclopedia.com/

[14] La Grande Assemblée ou Grande Synagogue (Knesset HaGuedolah) fait référence à la chaîne légendaire des cent vingt inspirés mosaïques (Cf. Nombres, 11, 16-17). Elle se perpétua de façon ininterrompue durant la période du second Temple, Esdras l’ayant revivifiée. L’inspiration scripturaire aurait cessé avec la mort du dernier de ses membres, Siméon le Juste.

[15] La Mishnah (en hébreu, « répétition ») est la plus importante des sources rabbiniques obtenues par compilation écrite des lois orales juives, projet défendu par les pharisiens, et considéré comme le premier ouvrage de littérature rabbinique. Les auteurs en sont les « Tanaïm » ou répétiteurs, car ils « répétaient » les traditions apprises de leurs maîtres. Cet ouvrage dont l'élaboration s'étendit sur plusieurs siècles s'acheva au IIe siècle avec Rabbi Yehuda haNassi (Juda le Prince), dit simplement Rabbi, ou Rabbenou Haqadosh (notre saint maître), le trente-troisième et dernier traditionnaire thanaïte.

[16] Les passionnants travaux de Bernard Barc ont ouvert des perspectives nouvelles sur le personnage de Siméon le Juste. On lira plus particulièrement : Les arpenteurs du temps. Essai sur l’histoire religieuse de la Judée à la période hellénistique, Éditions du Zèbre, Lausanne, 2000.

[17] La littérature juive ancienne a gardé le souvenir de la querelle qui opposa, au IIe siècle de notre ère, les rabbins Ismaël et Aqiba. Alors qu’Ismaël enseignait que la Torah parlait comme la « langue des fils d’Adam », Aqiba affirmait que la langue de la Bible était sainte, « langue du Sanctuaire » qui n’était pas entachée des imperfections du langage humain.

Les commentaires sont fermés.