KROPOTKINE N’ÉTAIT PAS CINOQUE !

mercredi, 26 novembre 2014

KROPOTKINE N’ÉTAIT PAS CINOQUE !

par Stephen Jay Gould

À la fin de 1909, deux grandes figures correspondaient à travers les océans, les religions, les générations et les races, Léon Tolstoï, théoricien chrétien de la non-violence, écrivait au jeune Mahandas Gandhi, luttant pour les droits des immigrants en Afrique du Sud :

« Que Dieu vienne en aide à nos frères du Transvaal qui œuvrent dans le même sens que nous. Ici aussi, chez nous, la même lutte de la douceur contre la dureté, de l’humilité et de l’amour contre l’orgueil et la violence, gagne tous les ans du terrain. »

Une année plus tard, fatigué de ses querelles de ménage et incapable de supporter la contradiction entre un idéal de pauvreté chrétienne et le train de vie luxueux entraîné par les revenus, non souhaités, issus de ses grands romans (écrits avant sa conversion religieuse et publiés par sa femme), Tolstoï s’enfuit en train pour des terres inconnues, dans le but de finir ses jours dans un état de plus grande simplicité. Il écrivit à son épouse ;

« Mon départ va te faire de la peine. J’en suis désolé, mais veuille comprendre que je ne pouvais faire autrement. Ma position dans la maison commençait à devenir, était devenue, intenable. Tout autre chose mise à part, je ne pouvais vivre plus longtemps dans ces conditions de luxe, et je fais ce que les vieux hommes de mon âge font couramment : quitter cette vie mondaine pour vivre mes derniers jours dans la paix et la solitude. »

Mais le dernier voyage de Tolstoï fut à la fois bref et malheureux. Moins d’un mois après son départ, victime du froid et de la fatigue au cours de ses longs et nombreux périples dans les trains de Russie, à l’approche de l’hiver, il contracta une pneumonie et mourut, âgé de 82 ans, dans la maison du chef de gare d’Astapovo. Le 1er novembre 1910, trop faible pour écrire, il avait dicté sa dernière lettre. S’adressant à son fils et à sa fille, qui ne partageaient pas ses vues au sujet de la non-violence chrétienne, Tolstoï y donnait une dernière fois son avis.

« Les notions que vous avez apprises sur le darwinisme, l’évolution et la lutte pour l’existence ne vous permettront pas de vous expliquer le sens de votre vie, ni ne vous donneront de ligne de conduite ; or, une vie menée sans savoir quel est son sens, et sans la conduite inébranlable qui en découle, est une bien misérable existence. Pensez-y. Je vous le dis, probablement à la veille de ma mort, parce que je vous aime.»

Cette mise en garde de Tolstoï représente le plus fréquent de tous les reproches adressés à Darwin, depuis la publication de L’origine des espèces, en 1859, jusqu’à aujourd’hui. Le darwinisme, a-t-on accusé, sape les fondements de la morale, puisqu’il affirme que le succès, dans l’ordre naturel, ne peut être remporté que par des victoires lors de sanglantes batailles – ce que traduisait « la lutte pour l’existence » ou « la survie des plus aptes », pour citer des expressions adoptées par Darwin lui-même. Si nous voulons que « l’humilité et l’amour » triomphent de « l’orgueil et de la violence » (comme Tolstoï l’écrivit à Gandhi), alors nous devons répudier la vision darwinienne de la nature – comme Tolstoï le dit dans son dernier message à ses enfants tombés dans l’erreur.

Cette accusation portée contre Darwin est injuste pour deux raisons. Primo, on ne doit pas se tourner vers la nature (indépendamment du fait qu’elle est cruelle, en termes humains) pour fonder nos valeurs morales (l’évolution pourrait éventuellement, tout au plus, expliquer pourquoi nous avons des sentiments moraux, mais on ne peut pas décider, d’après ce qui se passe dans la nature, si telle ou telle de nos actions est bonne ou mauvaise. Secundo, la « lutte pour l’existence » de Darwin est une métaphore abstraite et ne vise pas explicitement les batailles sanglantes. Le succès reproductif, à quoi se ramène en dernier ressort la sélection naturelle, s’obtient de bien de façons différentes : la victoire dans les batailles peut être l’une de ces façons, mais la coopération, la symbiose et l’aide mutuelle peuvent aussi conférer ce succès à d’autres moments, et dans d’autres contextes. Dans un passage célèbre, Darwin a expliqué sa conception de la lutte pour l’existence On the Origin of Species, 1859, pp. 62-63) :

« J’utilise ce terme dans un sens large et métaphorique, en y incluant aussi les relations de dépendance d’un être vivant par rapport à un autre, et en entendant (ce qui est le plus important) non seulement la survie de l’individu mais aussi sa capacité à laisser des descendants. On peut dire de deux canidés en période de disette qu’ils luttent réellement l’un contre l’autre pour se procurer de la nourriture et survivre. Mais on peut dire aussi d’une plante à la limite du désert qu’elle lutte pour sa survie contre la sécheresse […] Dans la mesure où le gui est disséminé par les oiseaux, son existence dépend de ceux-ci, et on peut dire métaphoriquement qu’il lutte contre les autres plantes donnant des fruits, afin d’attirer les oiseaux pour qu’ils le décorent et disséminent ainsi ses graines, plutôt que celles des autres plantes. Dans ces divers sens, qui forment un spectre continu, j’emploie par commodité le terme général de lutte pour l’existence. »

Cependant, d’un autre point de vue, la mise en garde de Tolstoï n’est pas infondée. Il est vrai que Darwin a utilisé métaphoriquement et dans un sens très général le terme de lutte, mais il a, en fait, choisi des exemples allant plutôt dans le sens de la bataille sanglante – « La nature, aux griffes et aux dents, rouge de sang », comme le dit un célèbre vers de Tennyson, si souvent cité qu’il est devenu rapidement le cliché automatiquement évoqué, lorsqu’on parle de cette manière de voir la vie !

Darwin avait fondé sa théorie de la sélection naturelle sur l’idée peu réjouissante de Malthus selon laquelle l’effectif d’une population en train de croître dépasse rapidement les possibilités en nourriture, ce qui conduit à des batailles ouvertes pour l’appropriation des ressources en raréfaction. En outre, il attribuait à l’écologie un rôle limité mais central ; selon cette conception, le monde était dans un état de saturation par rapport au nombre d’espèces, celles-ci étant en concurrence les unes avec les autres – et l’état d’équilibre ainsi atteint par cette pléthore d’espèces était tel que toute nouvelle forme animale devait, pour s’y introduire, littéralement en expulser une antérieure. Darwin employa une métaphore encore plus importante, pour sa théorie générale de l’évolution, que celle de la lutte pour l’existence : la métaphore des coings. La nature, dit-il, est comparable à une surface dans laquelle seraient plantés dix milles coings, fortement enfoncés, et remplissant tout l’espace disponible. Une nouvelle espèce (représenté par un coing) ne peut s’introduire dans une communauté écologique qu’en se glissant par une petite fente et en expulsant un autre coing. Ce succès, dans ce cadre, est acquis au prix d’un remplacement direct, à la suite d’une compétition ouverte.

Le principal disciple de Darwin,Thomas Henry Huxley, avait comparé l’action de la sélection naturelle au « combat des gladiateurs » (selon ses propres termes), dans une série d’articles célèbres au sujet de l’éthique. Huxley avait soutenu que la prédominance des batailles sanglantes dans la nature signifierait que celle-ci procédait de façon amorale (non pas explicitement de façon immorale mais, pour le moins, de façon à ne pas fournir de repères pour l’action morale) :

« Du point de vue du moraliste, le monde animal est du niveau du spectacle romain des combats de gladiateurs. Les organismes sont relativement bien traités, de façon à pouvoir être amenés au combat – où le plus fort, le plus rapide et le plus rusé triomphe, simplement pour pouvoir recommencer le jour suivant. Nul besoin que les spectateurs fassent signe du pouce, car il n’est pas fait de quartier ».

Mais Huxley allait encore plus loin. Toute société humaine qui se mettrait à suivre la nature dans cette direction évoluerait obligatoirement vers l’anarchie et le malheur – ce serait la mise en pratique du brutal mot d’ordre de Hobbes : bellum omnium contra omnes (où bellum signifie « guerre » et non pas « beauté »), autrement dit : la guerre de tous contre tous.

Cette apparente discordance entre les lois de la nature et tout projet de société humaine méritant ce nom a formé le principal sujet de débat autour de l’éthique et de l’évolution depuis Darwin. De nombreux auteurs se sont ralliés à la solution de Huxley – la nature est mauvaise et ne peut être la source de la morale, sauf, peut-être, comme indicateur de ce qui doit être évité dans la société humaine. Personnellement, je pencherais pour une solution différente, consistant à prendre au sérieux la métaphore de Darwin au sujet de la lutte (même si le grand biologiste britannique avait une préférence marquée pour les exemples relevant des combats de gladiateurs – la nature est quelquefois mauvaise, quelquefois bonne (en réalité, elle n’est ni l’une ni l’autre, car les concepts humains sont vraiment inappropriés). Présentant des exemples de toutes sortes de comportements (sous la rubrique métaphorique de lutte), la nature n’a de préférence pour aucun et n’offre aucune ligne de conduite. Les faits de la nature ne peuvent fournir de base à la morale en aucun cas.

Une troisième solution est évoquée par certains auteurs qui cherchent précisément à fonder la morale dans la nature et l’évolution. Puisqu’on ne peut guère trouver de moralité dans les combats de gladiateurs, cette troisième position est obligée de considérer la façon dont la nature procède. Les paroles de Darwin lui-même au sujet du caractère métaphorique de la lutte offrent un point d’appui prometteur. Il est possible de soutenir qu’on a trop mis l’accent sur les exemples relevant du combat des gladiateurs, et que c’est à tort qu’on les voit comme les plus répandus. Peut-être que la coopération et l’entraide sont la façon la plus courante dont s’exprime la lutte pour l’existence. Peut-être que, dans la plupart des cas, l’union conduit à de plus grands succès reproducteurs que le combat.

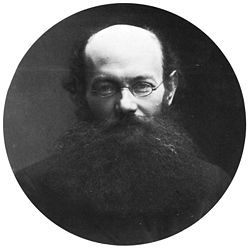

L’ouvrage le plus célèbre ayant exprimé cette troisième solution est sans doute Mutual Aid (titre français : L’Entraide), publié en 1902 par le révolutionnaire anarchiste russe, Piotr Kropotkine. (Il faut se débarrasser de ce vieux stéréoptype représentant les anarchistes comme des jeteurs de bombes barbus, se faufilant furtivement dans les rues, la nuit. Kropotkine était un homme génial, presque un saint selon certains, qui se prononçait en faveur d’un projet de société selon lequel de petites communautés se fixeraient, par consensus, leurs propres règles au bénéfice de tous, éliminant ainsi le besoin de recourir, dans la plupart des cas, à un gouvernement central.) Kropotkine, aristocrate russe, vivait en Angleterre pour des raisons politiques. Son livre, Mutual Aid (écrit en anglais), était une réponse directe à l’article de Huxley, cité ci-dessus, « La lutte pour l’existence dans la société humaine », publié dans The Nineteenth Century, en février 1888. Kropotkine avait écrit une série d’articles, également publiés dans The Nineteenth Century, puis les avait réunis en un ouvrage qu’il intitula Mutual Aid.

Comme ce titre le suggère, l’idée centrale de Kropotkine était que la lutte pour l’existence suppose l’entraide plutôt que le combat comme moyen d’atteindre le succès évolutif. La société humaine doit donc s’appuyer sur nos inclinations naturelles (et non en prendre le contre-pied, comme le soutenait Huxley) pour définir un ordre moral qui apportera à la fois paix et prospérité à notre espèce. Dans une série de chapitres, Kropotkine essaie de montrer qu’il y a continuité entre le système de la sélection naturelle, qui se traduit par l’entraide chez les animaux, et le progrès de l’organisation sociale humaine. (Ces cinq chapitres successifs évoquent l’entraide chez les animaux, chez les sauvages, chez les barbares, dans la cité médiévale et dans la société actuelle).

Je dois avouer que j’avais toujours considéré Kropotkine comme un original un peu toqué, quoique indéniablement bien intentionné. C’est toujours ainsi qu’on le représente dans les cours classiques de biologie de l’évolution – un de ces penseurs sots et nébuleux qui laissent les espérances personnelles et la sentimentalité s’introduire dans la rigueur de l’analyse, et refusent d’accepter la nature telle qu’elle et, avec tous ces défauts. Après tout, il prônait d’étranges idées politiques et d’utopiques idéaux, tirés du contexte de sa jeunesse ; c’était un isolé en pays étranger. En outre, la façon dont il interprétait Darwin coincidait tellement avec ses idées sur la société (l’entraide y étant vue comme un produit de l’évolution, ne nécessitant donc pas l’intervention de l’autorité centrale), qu’on ne pouvait guère voir dans ses analyses que la projection de ses attentes personnelles plutôt que l’exactitude de la science. Cela faisait longtemps que j’envisageais de prendre Kropotkine comme thème de l’un de mes essais (ne serait-ce que parce que je désirais lire son livre et non simplement répéter l’interprétation qui en est faite dans les manuels), mais je ne m’étais jamais jeté à l’eau, parce que je n’avais jamais trouvé le contexte plus large pour parler de l’homme lui-même. Les intellectuels farfelus peuvent fournir un intéressant sujet de causerie pour le plaisir ou peut-être un sujet en psychologie, mais on ne peut tirer d’enseignements d’ordre général de la vie d’un individu trop particulier. Mais cette situation a changé du tout au tout lorsque j’ai lu, dans le dernier numéro d’Isis (le périodique le plus important en histoire des sciences) un très bel article de Daniel P. Todes : « la métaphore malthusienne de Darwin et la pensée évolutionniste en Russie, 1859-1917). » Je me suis apercu que c’était moi qui avais fait preuve d’esprit de clocher en ignorant la pensée évolutionniste russe, et non Kropotkine dans le cadre de son isolement en Angleterre. (J’arrive à lire le russe, mais difficilement et en m’aidant d’un dictionnaire – ce qui signifie, en pratique, que je ne peux pas lire les publications dans cette langue.) Je savais que Darwin était devenu un héros aux yeux de l’intelligentia russe et avait influencé la vie intellectuelle en Russie peut-être plus que dans aucun autre pays. Mais pratiquement aucun ouvrage russe n’avait été traduit en anglais ni même discuté dans les publications scientifiques anglaises. Nous ignorons complètement quelles étaient les idées défendues par l’école russe ; nous ne connaissons même pas les noms des protagonistes majeurs. J’avais entendu parler de Kropotkine parce qu’il avait publié en anglais et vécu en Angleterre, mais je ne savais pas qu’il exprimait un point de vue critique sur Darwin classique en Russie, basé sur d’intéressantes raisons et des traditions nationales cohérentes. L’article de Todes ne conduit pas à donner raison à Kropotkine, mais il situe ses écrits dans un contexte général qui demande à être apprécié à sa juste valeur et dont on peut tirer d’utiles enseignements. Kropotkine s’inscrivait dans un courant d’idées qui ne nous est pas familier, mais n’était pas un quelconque isolé.

Cette école russe critiquant Darwin, soutient Todes, se fondait en premier lieu sur le rejet de la conception de Malthus, selon laquelle la compétition, sur le mode des gladiateurs, ne peut qu’augmenter dans un monde toujours plus peuplé, dans la mesure où la population, croissant géométriquement, dépasse inévitablement les ressources en nourriture qui ne croissent qu’arithmétiquement. Tolstoï exprimait bien le consensus régnant chez ses compatriotes lorsqu’il disait de Malhus qu’il était un « médiocre malveillant ».

Todes a trouvé une gamme de raisons expliquant l’hostilité des Russes à l’égard de Malthus. Des objections à l’encontre de la compétition industrielle occidentale, dans le style « l’homme est un loup pour l’homme », s’étaient élevées des deux extrémités du spectre politique russe. Todes écrit :

« Les radicaux, qui espéraient construire une société socialiste, regardèrent le malthusianisme comme un courant réactionnaire de l’économie politique bourgeoise. Les conservateurs, qui espéraient préserver les valeurs communautaires en vigueur dans la Russie tsariste, le considérèrent comme l’expression du “caractère national britannique” ».

Mais Todes a repéré une raison qui paraît beaucoup plus intéressante, et relève de l’expérience immédiate qu’avaient les Russes de leur pays et de son histoire naturelle. Nous avons tous tendance à élaborer des théories universelles à partir du cadre limité de notre environnement. De nombreux généticiens pensent que la totalité de l’évolution peut être appréhendée à partir de leurs flacons de laboratoire remplis de mouches drosophiles. Moi-même, si je doute de plus en plus que l’adaptation soit quelque chose d’universel, c’est sûrement en grande partie parce que mon sujet de recherche porte sur un escargot qui présente de larges et capricieuses variations dans le cadre d’un environnement qui paraît, dans toute son étendue, invariable ; sans doute aurais-je pensé autrement, si j’avais eu pour sujet de recherche le vol des oiseaux ou toute autre merveilleuse adaptation naturelle.

La Russie était, au XIXe siècle, un immense pays, sous-peuplé au regard de ses potentialités agricoles. C’était un pays aux conditions climatiques très dures sur la plus grande partie du territoire, où la lutte pour l’existence a plus de chance de mettre aux prises un organisme avec son environnement (comme dans l’image donnée par Darwin d’une plante à la limite du désert) qu’avec un autre organisme, dans le cadre d’une lutte directe et sanglante. Comment un Russe, imprégné de la réalité géographique de son pays, pourrait-il admettre le principe de surpopulation de Mathus comme fondement de la théorie de l’évolution ? Todes écrit :

« C’était quelque chose dont ils n’avaient pas l’expérience parce que, tout simplement, les immenses terres russes paraissaient démesurées au regard de leur population clairsemée. Un Russe ne pouvait concevoir que l’accroissement inexorable de la population pouvait mettre en danger les ressources en nourriture et en espace vital : c’était lui demander de faire un saut dans l’imagination. »

Si ces auteurs critiques russes pouvaient honnêtement relier leur scepticisme personnel au paysage qu’ils apercevaient depuis leur fenêtre, ils étaient en mesure de se rendre compte que les choix inverses de Darwin pouvaient correspondre à la perception d’un environnement particulier et différent du leur, plutôt qu’à celle de vérités universelles. Malthus pouvait sembler parler vrai seulement dans un pays industriel très peuplé, prônant la concurrence ouverte dans le cadre du libre marché. En outre, on a souvent fait remarquer que Darwin et Alfred Russel Wallace ont développé indépendamment leur théorie de la sélection naturelle après avoir étudié l’histoire naturelle sous les tropiques. Tous deux ont affirmé s’être inspirés de Malthus, également indépendamment ; mais si le hasard favorise les esprits préparés, alors leur expérience sous les tropiques les a certainement prédisposés à lire Malthus de façon à être réceptifs à ses propos et à les approuver. Il n’y a pas d’endroit sur Terre à être aussi peuplé en espèces et donc à exhiber avec autant d’évidence la compétition au corps à corps. Un Anglais qui avait observé comment se passent les choses dans la nature sous les tropiques devait nécessairement voir l’évolution différemment d’un Russe accoutumé à entendre parler des vastes étendus désolées de la Sibérie.

Par exemple, Danilevsky, un spécialiste des programmes de pêche et de la dynamique des populations, publia, en 1885, un gros ouvrage en deux volumes de critique du darwinisme. Il estima que la notion de lutte en vue d’un gain personnel était un principe caractéristique d’un état d’esprit « national typiquement britannique », tout à fait différent des vieilles valeurs slaves attachées au collectivisme. Un enfant anglais, écrivait-il, apprend à « se battre à la boxe, en affrontant individuellement son adversaire, et non pas en groupe, comme nous autres Russes aimons le faire lors de l’entraînement à ce sport ». Danilevsky regardait la compétition darwinienne comme « une doctrine purement anglaise », fondée sur une lignée de penseurs britanniques, allant de Hobbes à Adam Smith et à Malthus. Le concept de sélection naturelle est fondé sur « la guerre de tous contre tous, rebaptisée lutte pour l’existence » – c’est la théorie politique de Hobbes ; et la compétition – c’est la théorie économique d’Adam Smith. [...] Malthus a appliqué exactement le même principe au problème de la population. [...] Darwin a étendu la théorie particulière de Malthus et la théorie générale de l’économie politique au monde organique. » (ces citations proviennent de l’article de Todes.)

Si nous nous penchons maintenant sur le livre de Kropotkine Mutual Aid, à la lumière des explications fournies par Todes au sujet de la pensée évolutionniste russe, nous devons tourner le dos à l’interprétation traditionnelle qui en a été faite et considérer son travail comme inscrit dans ce courant de critiques russes, non comme le produit d’un excentrique. La logique de l’argumentation de Kropotkine est simple, directe et largement convaincante.

Kropotkine commence par reconnaître que la lutte joue un rôle central dans la vie des organismes et fournit également le ressort principal de leur évolution. Mais il soutient qu’elle ne doit pas être vue comme un phénomène monolithique. On relève deux formes fondamentalement différentes, aux significations évolutives opposées. Nous devons d’abord reconnaître la lutte d’un organisme contre un autre organisme pour s’approprier des ressources limitées – thème que Darwin avait repris à Malthus et que Huxley avait comparé au combat des gladiateurs. Cette forme de lutte directe revient effectivement à une compétition pour un gain personnel.

Mais une autre forme de lutte – dont Darwin disait qu’il fallait la prendre sur le plan métaphorique – confronte un organisme à la rudesse de son environnement physique et non aux autres membres de son espèce. Les organismes doivent lutter pour maintenir leur chaleur corporelle, survivre aux dangers soudains et imprévisibles constitués par les incendies et les tempêtes, résister durant les périodes difficiles de sécheresse, de neige et d’épidémie. Ces formes de lutte entre les organismes et l’environnement sont menées au mieux par le biais d’une coopération entre les membres d’une même espèce – autrement dit, par l’entraide. Si la lutte pour l’existence amène deux lions à s’emparer d’un zèbre, nous assisterons à une bataille féline et à un carnage équin. Mais si des lions luttent ensemble contre la sévérité d’un environnement physique, le combat entre individus ne viendra pas à bout de l’ennemi commun – tandis que le coopération pourra permettre de surmonter le péril, au-delà de ce que l’individu isolé aurait été capable de faire.

Kropotkine a donc proposé une dichotomie au sein de la notion générale de lutte – il en existe deux formes de signification opposée : 1) une lutte entre individus de la même espèce dans le cadre d’une compétition pour des ressources limitées ; 2) une lutte des organismes contre leur environnement, sur la bas d’une coopération.

Il n’est pas de naturaliste qui puisse douter que l’idée de lutte menée partout dans la nature ne soit la plus grande loi découverte durant le XIXe siècle. La vie est lutte ; et, à l’issue de cette lutte, le plus apte survit. Mais les réponses aux questions « au moyen de quelles armes la lutte est-elle principalement menée ? » et « qui sont les plus aptes au cours de la lutte ? » diffèreront énormément suivant l’importance donnée aux deux formes distinctes de lutte : celle qui est directe, opposant les individus pour ce qui concerne la nourriture et le besoin de sécurité ; et celle que Darwin nomme « métaphorique » – la lutte, souvent collective, contre les circonstances adverses.

Darwin avait reconnu que les deux formes de lutte existent, mais son attachement à Malthus et sa vision d’une nature regorgeant d’espèces l’avaient conduit à mettre l’accent sur la forme basée sur la compétition. Ses adeptes, moins subtils, donnèrent ensuite à celle-ci un statut de quasi-exclusivité et la chargèrent aussi d’une signification morale et sociale.

« Ils sont arrivés à présenter le monde animal comme un monde de lutte perpétuelle entre individus à demi affamés et assoiffés du sang de l’autre. Ils ont répandu dans toute la littérature moderne le cri de guerre "malheur aux vaincus", comme si c’était le dernier mot de la biologie moderne. Ils ont élevé la lutte "sans merci" pour les avantages personnels à la hauteur d’un principe biologique auquel l’homme doit aussi se soumettre.»

Kropotkine ne niait pas qu’il existât aussi une forme de lutte basée sur la compétition, mais il soutenait qu’on avait sous-estimé celle basée sur la coopération, alors qu’en fait cette seconde forme doit être au moins aussi courante, ou même plus courante que la première, quand on regarde la nature dans son ensemble.

« La guerre et l’extermination sont très répandues chez diverses espèces ; mais il y a en même temps, autant ou voire plus, d’entraide, de soutien mutuel et de défense commune [...] La sociabilité est tout autant une loi de la nature que la lutte interindividuelle.

À mesure que Kropotkine rapportait ses exemples préférés, il tendait à devenir de plus en plus enthousiaste à leur sujet et convaincu que la lutte sur le mode coopératif, conduisant à l’entraide, non seulement prédominait en général, mais aussi caractérisait les êtres vivants les plus évolués dans tous les groupes taxinomiques – les fourmis chez les insectes, les mammifères chez les vertébrés. L’aide mutuelle est donc, en définitive, un principe plus important que la compétition et l’extermination :

« Si nous [...] demandons à la nature : "Lesquels sont les plus aptes : ceux qui sont continuellement en guerre les uns contre les autres, ou ceux qui se soutiennent les uns les autres ?", nous voyons tout de suite que ceux des animaux qui acquièrent des habitudes d’entraide sont indubitablement les plus aptes. Ils ont plus de chances de survivre et ils atteignent, dans leurs classes taxinomiques respectives, le plus haut degré de développement de l’intelligence et de l'organisation corporelle. »

Si nous nous demandons pourquoi Kropotkine préférait envisager la coopération, alors que la plupart des darwiniens du XIXe siècle étaient en faveur de la compétition, deux raisons nous apparaissent avec évidence. La première est sans doute la moins intéressante, car assez évidente : elle correspondait au fait – que l’on peut trouver désagréable, mais pourtant parfaitement exact – que des personnes attachées à une croyance tendent à voir leurs préférences sociales dans la nature. Kropotkine, l’anarchiste qui brûlait de remplacer l’autorité centrale d’un gouvernement par un système de consensus au sein de communautés locales, espérait certainement trouver un penchant à l’entraide très profondément chevillé à notre être en vertu des lois de l’évolution. Si l’entraide est très répandue dans la nature, alors la coopération humaine relève tout simplement des lois de la vie.

« Ni les pouvoirs écrasants de l’État centralisé ni les discours sur la haine mutuelle et la lutte sans pitié, dispensés, sous couvert de science, par d’obligeants philosophes et sociologues, ne peuvent abolir les sentiments de la solidarité humaine, profondément ancrés dans le cœur de la raison de l’homme, parce que celui-ci a été ainsi façonné par l’évolution. »

Mais la seconde raison expliquant la préférence de Kropotkine pour la coopération est peut-être plus éclairante : cela correspondrait à son expérience propre en tant que naturaliste, et demanderait, comme le soutient Todes, de concevoir que le rapport entre l’idéologie et l’interprétation de la nature puisse être renversé : le type de paysage que l’on a sous les yeux pourrait influencer la façon dont on formule ses préférences sociales. Quand il était jeune, Kropotkine avait passé cinq années en Sibérie (1862-1866), juste après que Darwin eut publié L’Origine des espèces. Il était chargé d’une mission militaire, en tant qu’officier, mais cela lui permit d’étudier la géographie et la zoologie des vastes étendues sibériennes. Là, il résida dans l’environnement le moins propice à évoquer la vision du monde de Malthus, et à l’opposé de ce que Darwin avait connu sous les tropiques. Il put observer ainsi des populations animales très clairsemées, fréquemment touchées par des événements catastrophiques menaçant d’anéantir les espèces, peu nombreuses, ayant été capables de trouver une place au sein d’une telle désolation. Voulant suivre les pas de Darwin, il rechercha des exemples de compétitions, mais n’en trouva guère. Au lieu de cela, il observa constamment les bénéfices de l’entraide pour faire face à la rudesse de l’environnement : celle-ci menaçait tous les animaux de la même façon et elle ne pouvait être affrontée au moyen de la lutte entre individus.

En résumé, Kropotkine avait des raisons à la fois personnelles et empiriques d’envisager préférentiellement la coopération comme loi naturelle. C’est ce qu’il choisit de dire dans le paragraphe d’ouverture de Mutual Aid :

« Deux aspects de la vie animale m’ont beaucoup impressionné lors des voyages que j’ai faits durant ma jeunesse dans l’est de la Sibérie et le nord de la Mandchourie. L’un d’eux était l’extrême sévérité de la lutte pour l’existence à laquelle la plupart des espèces animales devaient faire face dans le cadre d’une nature inclémente ; les hécatombes qui résultaient périodiquement de l’action des agents naturels et, en conséquence, l’extrême rareté de la vie sur les vastes territoires que j’ai pu visiter. L’autre aspect était que, même en ce petit nombre d’endroits où la vie animale arrivait à se développer jusqu’à fourmiller, je n’ai jamais observé – alors même que je la recherchais tout spécialement – cette âpre lutte pour les moyens d’existence entre individus appartenant à la même espèce, qui était considérée par le plupart des darwiniens (quoique pas toujours par Darwin lui-même) comme la forme dominante de la lutte pour la vie et le facteur principal de l’évolution. »

Comment juger de nos jours l’argumentation de Kropotkine et de toute l’école russe qu’il représentait ? N’étaient-ils que des victimes de leurs espérances concernant la société ou de leur conservatisme intellectuel ? Ce n'est pas ce que je crois. J'irais même jusqu’à dire que, fondamentalement, l’argumentation de Kropotkine était correcte. La lutte pour l’existence se déroule selon bien des modalités, et certaines d’entre elles conduisent à la coopération entre membres d’une même espèce, comme meilleur moyen de procurer des avantages aux individus. Si Kropotkine a trop insisté sur l’entraide, la plupart des darwiniens d’Europe occidentale ont, de leur côté, exagéré l’importance de la compétition. Certes, Kropotkine a eu tort de vouloir fonder ses espoirs de réforme sociale sur la nature ; mais les autres darwiniens ont tout autant été dans l’erreur (et pour des raisons que nous jugerions aujourd’hui condamnables), en voulant justifier le colonialisme, le racisme et l’oppression des travailleurs, en disant que c’était la conséquence inévitable de la sélection naturelle sur le mode compétitif.

Je ne ferai de reproches à Kropotkine que sur deux points – l’un technique, l’autre général. Il a commis une erreur conceptuelle, d’ailleurs très répandue, en ne voyant pas que la sélection naturelle porte sur les avantages conférés aux organismes, quelle que soit leur façon de lutter pour l’existence. Cette dernière peut consister en une coopération plutôt qu’en une compétition, mais l’entraide doit bénéficier aux individus, si l’on veut s’en tenir à une explication darwinienne du monde. Kropotkine a parlé quelquefois d’entraide retenue par la sélection pour le bénéfice de populations ou d’espèces entières – un principe qui n’est pas admis dans le cadre de la logique darwinienne classique (pour laquelle les organismes travaillent, bien qu’inconsciemment, à leur propre bénéfice, en termes de gènes transmis aux générations futures). Mais Kropotkine a aussi (et souvent) reconnu que la sélection pour l’entraide bénéficiait directement à chaque individu dans sa propre lutte pour son succès personnel. Ainsi, s’il est vrai que Kropotkine n’a pas saisi la totalité des implications de l’argumentation fondamentale de Darwin, il a néanmoins fait appel à la solution orthodoxe comme justification principale de l’entraide.

De manière plus générale, j’aime à appliquer une règle empirique pour juger d’une argumentation au sujet de faits naturels, lorsqu’elle renvoie avec évidence à une certaine conception de la société : si on nous présente la nature précisément sous le jour qui nous conforte dans nos préjugés, il faut être doublement méfiant. Je considère avec la plus grande réserve l’argumentation qui nous demande de voir bonté, entraide, synergie et harmonie dans la nature – ces qualités que nous essayons à toutes forces de prendre en compte dans nos vies, et souvent sans succès. Je ne vois pa dans la nature de données en faveur de la noosphère de Teilhard, de holisme dans le style californien de Capra, ou de résonance morphique, telle qu’elle est évoquée par Sheldrake. Le concept de Gaïa me paraît être une métaphore, non un mécanisme. – (Les métaphores peuvent être éclairantes et intellectuellement libératrices, mais les théories scientifiques nouvelles doivent fournir des explications nouvelles au sujet des causes. Gaïa me paraït simplement reformuler en termes différents les grandes lignes fondamentales énoncées depuis longtemps par la théorie biogéochimique des cycles en des termes classiquement réductionnistes.) Il n’y a pas de voie toute tracée pour la morale. La nature n’offre rien, dans son essence, qui puisse répondre à nos attentes en termes humains – ne serait-ce que parce que notre espèce est venue si tard et de manière si insignifiante, dans un monde qui n’a pas été construit pour nous. Et c’est tant mieux. Les réponses aux problèmes moraux ne sont pas là dans la nature, attendant d’être découvertes. Elles résident, comme le royaume de Dieu, en nous – le lieu le plus difficilement accessible à la découverte scientifique ou au consensus.

(Paru dans La foire aux dinosaures, Seuil, 1993, pp. 405-422)

Les commentaires sont fermés.