CONTRELITTÉRATURE

« Ne recherche pas qui a dit cela, mais porte toute ton attention à ce qui est dit. » (Sénèque, Lettres à Lucilius, XII)

Ancienne Revue Contrelittérature (1999-2008)

Contr'art

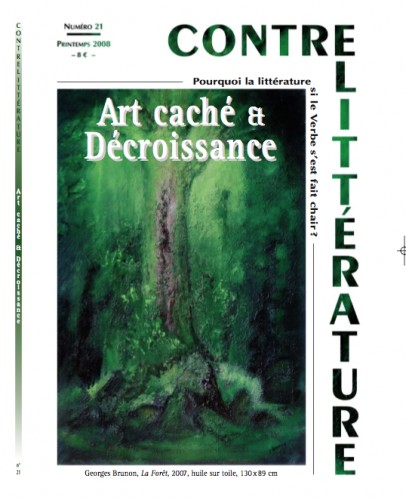

- Art caché et décroissance

- Claudel, le théâtre à venir

- Corps sans organes ou vaudouisation de l'âme ?

- Création théologique et création artistique

- Kleist et le spectateur-marionnette

- L'Acteur, la Parole, Le Lieu

- l'Art de l'Espérance

- L'Atelier de la Rose

- L'hypothèse Grabar

- La troisième boisson de René Daumal

- Le Cœur émeraude de Roberto Mangú

- Le fantôme d'Edmond Jaloux

- Le théâtre de Michel Mourlet

- Lire et écrire avec son ange

- Marcel Duchamp : un éveillé au centre de la modernité

- Novalis/Novarina

- Parvulesco et le cinéma

Religion/Symbolisme

- Al-Khadir, la voie mariale des afrad

- Contre la thèse de Jérôme Rousse-Lacordaire

- En compagnonnique mais divergent accord

- Israël-Ismaël (1)

- Israël-Ismaël (2)

- Jean Reuchlin : christianisme et Cabale

- Jean Romanidès : l'acratie christique ou la guérison de la religion

- L'hostie féminine de Dieu

- La contrelittérature et la langue du sanctuaire (1)

- La contrelittérature et la langue du sanctuaire (2)

- La mort devant soi

- La passion d'Eugraph Kovalevsky

- La plus belle des ruses d'acédie

- La théologie curative de Jean Romanidès

- La Vérité si je mens !

- Une résurgence italienne de l'ésotérisme chrétien

Géopolitique transcendantale

- 11 septembre 2001 : la mort d'Ulysse

- Alain Daniélou, un forlignage spirituel

- Espagne : la mémoire garrottée (1)

- Espagne : la mémoire garrottée (2)

- Grasset d'Orcet : une relecture ésotérique de l'histoire

- Jean Parvulesco : le secret de la romance

- Ligatures

- Misère et splendeur de la traduction selon Ortega y Gasset

- Mort ou résurrection de Jacques Bonhomme ?

- Odieux Badiou !

- Un virus pharmakon ?

Acratie/Critique sociale

- Contrelittérature et autogestion

- Cow-boy du savoir

- Entraide et (r)évolution agapique

- Francis Cousin répond à Alain Santacreu

- L'acratie théologique de Jean Romanidès

- L'esprit traditionnel de l'idée libertaire

- Mort ou résurrection de Jacques Bonhomme ?

- Obéir en résistant

- Pour un dialogue sur la laïcité

- Principes d'an-archie pure et appliquée

- Progreso Marin : tant que notre mémoire durera

- Protestation devant les libertaires du présent et du futur sur les...

- Proudhon : des pistes pour le présent

- Remarques sur "L'Anarchisme chrétien"

- Sur un livre de Rémi Soulié

- Un terrorisme sémantique d'État

- Une théologie de la communication ?

- Virer Debord et Marx par dessus bord

Contrelittérature : quelques jalons

- Cette attention dont parle Simone Weil

- Enquête sur le roman

- Entretien avec "Rébellion"

- Gens de lettres et gens de l'être

- Joseph de Maistre "en réserve" de la contrelittérature

- L'exil contrelittéraire

- La "putréfiction" des Lumières

- La récapitulation de la littérature

- La talvera

- Le livre-hexagramme de Jean Parvulesco

- Le manifeste contrelittéraire

- Le nom du père et le nom du fils

- Le théâtre d'ombre de M. Jules Bois

- Lire et écrire avec son ange

- Nessence

- Oedipe et Perceval

- Parvulesco et moi

- Talvera et Usura

En castellano

In italiano

"Ne recherche pas qui a dit cela, mais porte ton attention sur ce qui est dit." (Sénèque)

PAYPAL

ÉDITIONS CONTRELITTÉRATURE

LE ROMAN RETROUVÉ

- "Distorsion historique" (Olivier Rachet)

- Ali Benziane sur le site Pileface/Sollers

- Chanson-annonce

- Compte-rendu de Jean-Paul Gavard-Perret

- Compte-rendu de Nicolas Floury

- Compte-rendu sur Webmag

- Festival Quartier du livre 2024

- Invitation Rencontre

- La postface (refusée) de Luc de Goustine

- La seule perspective romanesque qui vaille

- Philippe Thireau sur La Cause Littéraire

- Portrait de l'anartiste en anécrivain

- Recension d'Olivier Benyahya

- Recension de Vincent Roussel

- Rencontre autour du "roman retrouvé"

- Une recension du "rat noir"

TALVERA

- Vers un anarchisme transdisciplinaire

- Un arbre sur la talvera

- Sur le mur d'une maison dans un faubourg de Toulouse

- Stéphane Lupasco et l'écosophie

- Sous l'égide libertaire d'Étienne de La Boétie

- Profaner le Graal

- Patriotisme révolutionnaire et nationalisme intérieur

- Opération Duchamp (entretien avec Alain Boton)

- Making-of de "En quête d'une gnose anarchiste"

- Le renversement de l'axe Toulouse-New York chez Raymond Abellio

- Le lieu de l'art et l'espace du spectacle

- Le corps-anagramme d'Unica Zürn

- La pensée hérétique face au totalitarisme des idées

- L'éthique des Gilets Jaunes

- L'anarchisme trahi par les siens

- Jeu d'anarchie dans l'oeuvre de Mehdi Belhaj Kacem

- Épiméthée, la voie orphique de l'anarchie

- Entretien avec "la revue du Comptoir"

- Contrelittérature et alchimie

- Ce que disait Emmanuel Goldstein

- Artaud-Daumal : une rencontre fatidique pour le théâtre

- Approche du mal radical (vidéo)

- Approche du mal radical (transcription)

- Apocalypse sans royaume

- Anthropologie fondamentale pour une gnose anarchiste

- "Le Grand Orient : les Lumières sont éteintes"

- "Délire et vérité" de Nicolas Floury

LE SOLEIL DE GAZA

- a. Les eaux de Mériba (Alain Santacreu)

- b. Véronique la Lévite (Alain Santacreu)

- c. Les portes de l'enfer (Ali Benziane)

- d. La tsadaqah est morte (Alain Santacreu)

- e. Sous l'égide de Leibowitz (Gérard Haddad)

- f. Et Abel tua Caïn... (Ali Benziane)

- g. Seul, un pas en arrière... (Jean-François Gomez)

- h. Les femmes et les enfants d'abord ! (Mehdi B. Kacem)

- i. Une honte éternelle... (Ali Benziane)

- j. Gaza (Amel Zmerli)

- k. Le contre-sionisme est un humanisme (Alain Santacreu)

- l. Gott mit uns ! (Ali Benziane)

- m. Faire peuple et retrouver Sion (Alain Santacreu)

- n. Le contre-sionisme d'Isaac Asimov

- o. Le tiqqun de la paix (Gabriel Hagaï)

- p. Gaza en Hûrqalyâ (Alain Santacreu)

- q. Le fils d'homme est tombé à Gaza (Alain santacreu

- r. Un colonialisme de remplacement (Pierre Stambul)

- s. La machine mythologique. Théorie messianique de l'État-total...

- t. "Anthropologie du sionisme" (entretien avec Gérard Haddad)

- u. Le courage de la poésie (Susan Abulhawa)

- v. Le génocide incestueux (Alain Santacreu)

- w. L'homme qui voyait au-delà de l'horizon (Nicolas Floury)

- x. Le contresionisme qui vient

Ouvertures

- "Le totalitarisme en marche" de Vincent Pavan (par Nicolas Floury)

- Agamben-Péguy : une mise en dialogue pour une théologie politique

- Ali Benziane a lu le dernier roman de Jacob Cohen

- Basquin lit "H" de Sollers

- Basquin lit "Psychopathologie du totalitarisme" d'Ariane Bilheran

- De la désorientation des intellectuels (Guillaume Basquin)

- Entretien avec Georges Lapierre

- Jean-Marie Guyau (1854-1888) par Jordi Riba

- Le film-testament de Guy Debord (Julien Bielka)

- Présence de Yeshayahou Leibowitz (1903-1994)

- Qu'est-ce que le Système du pléonectique ? (Guillaume Basquin)

- Un texte d'Ivan Segré

Brèves

- "Anarchie souveraine" (par l'Observatoire Situationniste)

- "Colaricocovirus" de Mehdi Belhaj Kacem

- "Coup d'État" de Juan Branco

- "L'Histoire splendide" de Guillaume asquin

- "Le temps des peurs" de Michel Maffesoli

- "Mausolée des intellectuels" de Mehdi Belhaj Kacem (Julien Bielka)

- Approche du mal radical (transcription)

- Le jeu des collabobos

- Ligne de risque n°3 : "Aperçus sur l'Immonde"

- Sur la cinéaste Kit Zauhar (Nicolas Floury)

Imprimer

Imprimer