Les niches russes

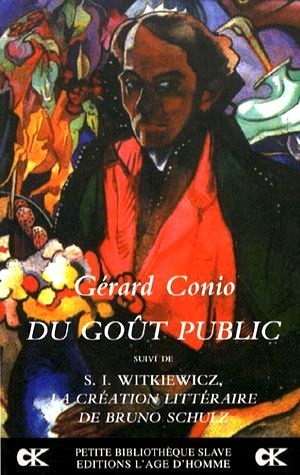

On lira ci-dessous l'article que Gérard Conio écrivit spécialement pour le n° 16 de Contrelittérature consacré à la "Russie intérieure". L'auteur, dans un nouveau livre, Du Goût du Public, publié récemment aux éditions de l'Âge d'Homme, reprend cet article dans une version développée.

Les niches russes

par Gérard Conio

Je crois aux « niches » préconisées par Bourdieu pour résister à l’épidémie de rhinocérite libérale et liberticide qui s’est abattue sur le monde. Il y a à Moscou des niches où l’on travaille et où l’on se rencontre entre amis, loin des hauts lieux du pouvoir et de l’argent où les gros bonnets distribuent les prébendes et constituent leurs cours de favoris plus ou moins ineptes. Ces niches aujourd’hui sont menacées et vendues à l’encan, privatisées et données au plus offrant. Ces lieux convoités pour leur emplacement et leur possibilité d’exploitation risquent de tomber dans les mains de gens incultes et sans scrupules uniquement alléchés par les profits faciles du « bizness ». Ainsi le veut la nouvelle idéologie qui gouverne le monde et n’a pas épargné la Russie. Il y a une vérité de la mondialisation qui n’est pas seulement dans l’unification économique du monde, la concentration des richesses et le remplacement du travail par la spéculation, mais dans la corrélation intime entre tous les constituants de la réalité mondiale, entre les parties et le tout. À cet égard, les « niches », en Russie ou ailleurs, ne sont peut-être qu’un détail infime balayé par le processus de privatisation, mais elles sont le révélateur d’une totalité, celle des mécanismes d’exploitation et de déshumanisation de la planète Terre.

L’un des procédés les plus efficaces de la domination mondiale par les gens d’affaires, ces démons si bien décrits par Baudelaire, est la dissociation des points d’impact de leur emprise. On ne fait pas forcément le lien entre le sort des populations du tiers monde acculées à la famine, celui des chômeurs européens victimes des licenciements abusifs, et les victimes des réformes libérales votées pour éliminer des classes entières devenues des obstacles à la modernisation et jetées aux poubelles de l’histoire. Au train de ces réformes, il n’y aura bientôt plus de services publics et les États ne garderont plus que leur drapeau comme souvenir de leur glorieux passé.

Dans ce plan mondial de déstructuration des anciennes sociétés, la culture a une place, comme on dit, « sensible ». Englobée dans le marché, elle n’a plus le choix qu’entre le suicide et la prostitution. Mais il y a la politique mondiale et il y a la vie des gens. Il y a la Russie et il y a les Russes. Il y a la Russie extérieure, celle du pouvoir, des relations publiques, des banques, des comptoirs, des bureaux de change, des grandes surfaces, des « cottages » de nouveaux riches, il y a la Russie des commémorations, des expositions, des biennales, des « jubilées », des galas, du luxe, la Russie télévisée, mercantile, en un mot, la Russie « civilisée », et il y a la Russie intérieure.

Le théâtre est le noyau central de cette Russie intérieure et si je devais choisir une figure comme emblème de l’âme russe, je prendrai celle de l’acteur.

L’un des procédés les plus efficaces de la domination mondiale par les gens d’affaires, ces démons si bien décrits par Baudelaire, est la dissociation des points d’impact de leur emprise. On ne fait pas forcément le lien entre le sort des populations du tiers monde acculées à la famine, celui des chômeurs européens victimes des licenciements abusifs, et les victimes des réformes libérales votées pour éliminer des classes entières devenues des obstacles à la modernisation et jetées aux poubelles de l’histoire. Au train de ces réformes, il n’y aura bientôt plus de services publics et les États ne garderont plus que leur drapeau comme souvenir de leur glorieux passé.

Dans ce plan mondial de déstructuration des anciennes sociétés, la culture a une place, comme on dit, « sensible ». Englobée dans le marché, elle n’a plus le choix qu’entre le suicide et la prostitution. Mais il y a la politique mondiale et il y a la vie des gens. Il y a la Russie et il y a les Russes. Il y a la Russie extérieure, celle du pouvoir, des relations publiques, des banques, des comptoirs, des bureaux de change, des grandes surfaces, des « cottages » de nouveaux riches, il y a la Russie des commémorations, des expositions, des biennales, des « jubilées », des galas, du luxe, la Russie télévisée, mercantile, en un mot, la Russie « civilisée », et il y a la Russie intérieure.

Le théâtre est le noyau central de cette Russie intérieure et si je devais choisir une figure comme emblème de l’âme russe, je prendrai celle de l’acteur.

L'Acteur et l'âme russe

Je crois que toute la culture et toute la société russe se placent sous cette figure de l’acteur. À mon sens, celui qui en a poussé le plus loin toutes les contradictions et tous les déchirements a été l’écrivain Vassili Rozanov. Je pense à Rozanov parce qu’il est celui qui a pressenti le plus justement les catastrophes qui allaient découler de la rupture révolutionnaire, que l’on ne saurait limiter à la seule révolution d’octobre. Rozanov, qui a eu le temps d’éprouver dans sa vie, dans son esprit et dans sa chair, les horribles conséquences de cet effondrement de la vieille Russie, puisqu’il est mort de faim et de froid en 1919, n’a cessé jusqu’au bout de s’identifier à cet emblème de la culture russe qui est la figure de l’acteur, une figure dotée d’un pouvoir magique de transfiguration et de résurrection, comme un phénix souterrain doté d’un mystérieux pouvoir de régénération, un chaînon clandestin de l’histoire russe, comme un « joker » dont la réapparition périodique assure la continuité de cette histoire à travers tous les bouleversements. Rozanov s’est identifié avec une passion christique à cette duplicité fondamentale qui traverse l’histoire russe et la tire simultanément vers le haut et vers le bas, vers des cimes sublimes et vers les bas-fonds de la dépravation. Il en a véritablement incarné tous les aspects, comiques et tragiques, et a porté l’art de la provocation jusqu’à une sorte de sacrifice rituel et exemplaire. Il s’est démis de sa personnalité propre pour se fondre au flux contradictoire de l’histoire, tout en protégeant, comme Montaigne dans son « arrière-boutique », les trésors spirituels, culturels, poétiques et artistiques, qui sont le vrai patrimoine de la Russie, un patrimoine non officiel, non public, mais secret, celui de la Russie intérieure. C’est cette continuité-là que la figure de l’acteur transmet à travers l’espace et le temps russes, dans un dialogue et un conflit permanents entre le dehors et le dedans.

Quel fil secret relie la figure de l’acteur, vouée à l’exhibition et au travestissement, et cette « Russie intérieure » qui s’enterre et se perpétue dans des niches pour échapper à la pollution ambiante ? Nombre de publications actuelles, dues au travail des « niches », notamment les livres de Vladimir Zabrodine sur Eisenstein et le théâtre et sur Eisenstein et Meyerhold, montrent que la meilleure défense de cette « Russie intérieure » s’exerce à travers une théâtralisation de la vie, une mise en scène sacrificielle de soi-même, comme le seul moyen pour l’artiste, pour le poète, pour le penseur, d’affronter victorieusement « le monde terrible » de la vie, de la rue, de la société, du pouvoir, de la politique, bref, d’une communication qui isole et d’une information qui désinforme. Seul le « mentir vrai » du jeu d’acteur peut démasquer les stéréotypes d’une vérité instituée que d’inimaginables moyens de pression incrustent dans la conscience collective comme des cancers de l’âme qui rongent insidieusement le corps social. Pourtant ce mal est si profond et si sournois qu’il attaque à présent le tissu même d’une culture théâtrale pourtant fortement enracinée dans une école, dans un public, dans un métier.

À l’époque du monolithisme, on vivait sous le conformisme de l’identique, de l’homogène, de la répétition, de la reproduction. Aujourd’hui, on vit sous le conformisme d’une multiplicité tellement superficielle, tellement formelle, tellement réduite à des signes sans chair et sans âme qu’elle instaure un nouveau type d’uniformité, grise, insipide, l’uniformité du vide intérieur. Cette fausse diversité correspond à une « mise à niveau » encore plus incompatible avec les lois de la création que l’intégration obligatoire de l’individualité à la totalité. L’« ostraniénié » qui était auparavant un moyen efficace d’échapper à la tyrannie des modèles et à la pesanteur d’une tradition momifiée, cette « étrangéisation » qui permettait le renouvellement des « sujets » , est devenue en soi un nouveau poncif. On « ostréanise » les grands auteurs, non en les transposant dans leur intégrité mais en les désintégrant et en les assimilant à une réalité qui est la négation même de tout ce qu’ils représentent.

La mondialisation de la servitude

Une loi du temps présent est celle de l’amalgame, non par la réduction du divers à l’identique mais par la contamination d’une altérité dépravée. L’altérité n’est plus comprise comme une ouverture vers l’autre, vers l’ailleurs, une « sortie hors de soi », au sens où l’entendait Eisenstein, comme la tension vers une synthèse, mais comme un principe de dissémination. La multiplicité du « patchwork » artistique dans l’ordre de l’espace correspond à la segmentation des « clips » dans l’ordre du temps. Le dénominateur commun est dans l’atomisation de la substance créative. Il s’ensuit une stérilisation du contenu par la forme. Au lieu d’être, comme dans l’avant-garde, un facteur créatif, un facteur d’altérité vivante, la déconstruction de la forme devient un signe purement décoratif qui couvre la perte d’intégrité de l’œuvre d’art, dans tous les sens du terme. Le collage, le montage ne sont plus des principes dynamiques de création, ils sont les alibis d’un éclectisme vide qui, lui-même, masque l’aliénation de l’art par des facteurs sociaux, économiques. La sphère de l’art est ainsi entièrement colonisée par la sphère de la vie, elle est colonisée de l’intérieur, au nom d’une autonomie qui a perdu tout son sens.

L’art tout entier a subi le sort de « l’homme qui rit » de Victor Hugo, on le met tous les jours à la torture pour faire rire une populace avilie et abrutie par les réflexes grégaires du commerce, de la consommation et du spectacle. C’est pourquoi je préfère la Russie sauvage, barbare, primitive à la Russie « civilisée ». La grande différence entre la Russie et certains pays de l’Est avec notre Occident soi-disant « civilisé » était dans la primauté du principe artistique sur le matérialisme et le pragmatisme d’une société entièrement conditionnée par l’acquisition des biens. En cela, le communisme, en dépit de ses tares, a véritablement édifié un mur de protection contre la séduction de l’Occident bourgeois, contre la tentation de l’embourgeoisement. Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas une bourgeoisie soviétique, qui a fini par triompher, mais qu’il y avait dans la culture de ce temps-là un élément de théâtralité pure, de désintéressement, une vision purement artistique, poétique du monde, une passion de l’imagination, que l’on trouvait aussi bien dans la science que dans l’art. Cette gratuité était permise par la tutelle étouffante de l’État. Grâce au minimum vital assuré à la plupart des citoyens, la recherche du confort matériel n’était pas une priorité.

Les gens aujourd’hui sont conscients de ce qu’ils ont perdu avec la disparition d’un État oppressif mais protecteur. Quand Firs, dans La Cerisaie, parle amèrement de « la catastrophe » et qu’on lui demande ce qu’il entend par là, il répond : « la liberté », à savoir la suppression du servage. Les spectateurs russes ne manquent pas d’applaudir à cette réplique, qui exprime si bien leur propre conviction. La vraie table rase, sauvage et inepte de l’héritage culturel ne s’est pas faite sous le communisme, elle est en train de s’accomplir aujourd’hui sous nos yeux au nom de la modernisation, au nom des « réformes ».

On vient de publier un beau texte de Pavel Mouratov, intitulé « Le collège », où ce Russe blanc, anticommuniste acharné, fait un éloge vibrant du travail de la femme de Trotski, qui en 1919 et 1920 dirigeait ce qu’on appelait alors « le collège des musées », chargé de la protection des musées et des monuments artistiques (1).

Il s’agissait alors de reconstituer un État mis à mal par la guerre et la révolution. Cette entreprise de redressement s’est effectuée grâce à une passion gestionnaire qui n’était pas dictée par des intérêts privés, par le goût du lucre, mais par l’intérêt général. Quand le feu s’est éteint, cette bureaucratisation a dégénéré. Il y a toujours eu des fonctionnaires qui avaient à cœur l’intérêt de l’État, mais les répressions staliniennes ont largement contribué à discréditer un régime fondé sur le double langage. Il s’est alors produit une dissociation entre la sphère publique et la sphère privée. Grâce à la prise en charge par l’État d’une part importante de leur budget, les citoyens qui avaient la chance d’échapper à la paranoïa policière jouissaient de loisirs considérables sans être soumis à la pression crétinisante de la publicité et à l’attrait des biens de consommation. La propagande idéologique n’avait pas de prise réelle sur des esprits désabusés et avait un effet plutôt dissuasif.

Cette société du loisir est en train de disparaître sous la loi d’une nouvelle servitude. On n’a plus le temps aujourd’hui de refaire le monde dans les cuisines, sauf dans les niches. L’immense majorité des citoyens est aujourd’hui à la merci d’un petit nombre de gens qui monopolisent tous les secteurs de l’économie. Quand ce processus aura complètement rongé de l’intérieur tous les domaines de la culture : la vie théâtrale, le monde de l’édition, l’art, la musique, le cinéma, il ne restera plus d’espace de liberté pour les créateurs qui refusent de signer le pacte avec le diable et de perdre leur âme pour des biens illusoires, car réduits le plus souvent à leur valeur de signes.

On réduit la littérature, l’art, le théâtre au rang de procédés publicitaires du mercantilisme. L’usage des sponsors est révélateur de cette dégradation de la création au profit de la consommation. Bienheureux Khlebnikov qui clamait la victoire des producteurs sur les consommateurs, des créateurs sur les utilisateurs ! Il pouvait alors librement inventer sa poésie d’outre-entendement, sans se plier aux lois de la « communication » et aux impératifs de « la socialisation ». Il est mort à la bonne heure, avant la débâcle fatale. Aujourd’hui, la dictature communiste, celle de l’alignement de la multitude sur un modèle unique, ne fait que se reconstituer perpétuellement sous d’autres formes, sous d’autres étiquettes, par d’autres modes de conditionnement.

Le lien et le lieu

On pourrait résumer la question en deux mots : « Servir et ne pas se servir ». Mais ce serait faire de l’art une idole, une hypostase, une sphère idéale détachée de la vie. L’avant-garde a justement détruit cette illusion vampirique en rapprochant l’art et la vie, en faisant de l’art un mode de vie, une manière d’être et non plus seulement un fétiche auquel on sacrifie la vie. Mais au-delà de cette rupture, il y a cependant une continuité entre l’avant-garde et le mouvement qui l’a précédée, à l’âge dit d’argent. Depuis le symbolisme, l’art a remplacé la religion. Sans cette dimension spirituelle, l’art tombe dans le n’importe quoi, dans un éclectisme de bazar. L’art n’est ni social, ni économique, ni politique, ni même civique, il est religieux par essence. Mais il est religieux dans la vie et par la vie, la vie sensible. Il est un mode sensible, sauvage de penser. « Servir et ne pas se servir », pour éviter le narcissisme, mais sans rompre la continuité entre l’art et la vie. Ne pas entrer dans l’art comme on entre en religion, mais respecter ses lois propres, spécifiques, dans le sens d’une communauté chaleureuse, d’un échange intersubjectif : vivre l’art comme un lien et non comme un lieu.

Cette primauté du lien sur le lieu, de l’ontologie sur la topologie est la plus sûre défense contre les menaces d’instrumentalisation. Cette détermination du lieu par le lien est aussi un facteur d’espoir, car ces lieux que nous aimons, qui sont devenus consubstantiels à notre vie, nous savons que nous pouvons les quitter, nous savons que nous pourrons les reconstituer ailleurs, partout, car ce sont des lieux de résistance spirituelle. Au fond, la culture russe a toujours été une culture des catacombes et c’est parce qu’elle a su s’enterrer, s’occulter, qu’elle a transmis de génération en génération des valeurs spirituelles qui ont survécu aux pires cataclysme. Les « niches russes » sont des foyers culturels et spirituels mais aussi domestiques, où les objets quotidiens, les mets et les boissons que l’on offre, que l’on partage, prennent un sens spirituel, où tout ce qui est si galvaudé, si dégradé dans la vie pratique est comme sanctifié par un lien invisible et immortel. Cette fusion organique de l’art et de la vie est le contraire de la fonction d’exhibition dévolue à l’art dans la société du spectacle. Dans ce contexte, le théâtre et l’acteur sont particulièrement menacés. Un écrivain, un peintre, même un musicien peuvent créer leurs œuvres dans l’intimité, dans le secret, à l’abri de la foule, pour quelques-uns, pour des « happy few », pour quelques amis ou même seulement pour eux-mêmes. Il y a dans cette humilité, dans cette acceptation une immense fierté qui m’émeut profondément. Je pense ici tout particulièrement à un peintre qui s’est complètement retiré de la vie sociale et continue à peindre pour le plaisir, tous les jours, inlassablement, des tableaux admirables qu’il ne montre qu’à sa femme et à quelques élus. Chacun de ses tableaux est un monde en soi, un monde à part, un anti-monde qui transfigure le monde réel. Il en est de même pour la littérature. Le poète Iliazd aimait à dire qu’un livre publié était un livre mort. Mais il n’en est pas de même pour le théâtre, pour les acteurs qui ont besoin du public pour exister. Il est vrai que le théâtre, que les acteurs souffrent terriblement de cette contrainte.

En privant l’art de la catharsis, de sa capacité de sublimation et de transfiguration, de sa fonction d’exorcisme du mal de vivre, on le confond avec une angoisse existentielle que S.I. Witkiewicz appelait « tripaillarde » et qu’il assimilait au désespoir amoureux des midinettes. C’est le sentiment métaphysique ramené au frisson du fait divers crapuleux et sanglant, un dérivé du vieux romantisme. Telle est la véritable signification du post-modernisme, une simplification caricaturale des formes héritées du passé. Mais, on peut parfois avoir la nostalgie du mélodrame et du vaudeville du bon vieux temps, devant les fariboles prétentieuses et insipides qu’on nous sert aujourd’hui. Dans la plupart des spectacles à l’affiche, on concocte pour le public des mixtures de texte, de danse, de pantomime et de dessin animé qui relèvent de l’esthétique du supermarché et de l’idéologie du « melting-pot ».

Devant ce confusionnisme crétinisant, les « niches » sont les vecteurs à la fois de l’invention créatrice et de la transmission vivante de l’héritage. Par leur seule existence discrète et tenace, par leur travail patient et désintéressé, elles s’opposent au déchaînement des turpitudes philistines qui ont investi les lieux publics.

l'impérialisme du marché

Il est aisé de reconnaître dans la passion contemporaine pour un « amalgame bariolé », « le mélange simplificateur » qui, selon Constantin Léontiev, était appelé à désagréger le monde. Il faut reconnaître que les grands penseurs réactionnaires du XIXème siècle ont été plus sagaces dans leurs prévisions que les progressistes radicaux, dénoncés par Rozanov en 1909 – notamment dans ses articles sur Azef – ces apôtres moralistes du nihilisme qui ont préparé la révolution d’octobre. Auschwitz et le Goulag ont été les symboles des systèmes totalitaires monolithiques qui ont cherché à maîtriser la société de masse par la concentration de la masse, Hiroshima aura été le manifeste américano-libéral du démocratisme totalitaire qui vise à résoudre ce problème par l’atomisation de la masse. Au lieu de coaguler la masse dans une pâte homogène, le démocratisme totalitaire recrée de l’uniforme avec du divers. Sa force ne réside pas dans l’intégration mais dans la désintégration produite par « le mélange simplificateur » dont Léontiev avait décelé le germe destructeur chez « le petit-bourgeois moyen européen » du XIX siècle. Ce petit-bourgeois n’est pas mort. Il gouverne le monde. Ce petit-bourgeois, c’est le philistin haï des romantiques, c’est le miechtchanine, symbole de la pochlost’, de la trivialité qui hante la littérature russe de Gogol à Dostoïevski et a été, de ce fait, une inépuisable source d’inspiration. En russe, une assonance rapproche le mot miechtchanine du verbe désignant le mélange, miechat’. Le monde entier est sous le signe de cet amalgame entre un retour à toute forme d’obscurantisme et la modernité économique qui, comme Marcel Duchamp l’avait déjà montré, a comblé le vide créé par la mort de Dieu en introduisant une nouvelle idole : l’ Argent. Mais l’Argent avait besoin d’un système pour étendre ses tentacules sur le monde, un mode d’action totalitaire. Ce système, ce mode d’action, c’est le MARCHÉ.

Dans un premier temps, il fallait faire table rase et éliminer les vestiges du vieux monde, c’est pourquoi le MARCHÉ a institué une révolution permanente et mondiale qui a démoli successivement les anciennes idoles et les anciens mécanismes de pouvoir. Mais dans sa phase la plus récente, le MARCHÉ a eu besoin d’auxiliaires pour mieux dominer les esprits. On a donc assisté à un « retour du refoulé », favorisé par la politique et la propagande de régimes qui ont substitué aux monolithismes du passé ce que l’on pourrait appeler un despotisme appauvri, un despotisme modeste qui n’ose pas dire son nom et se dissimule sous les apparences fallacieuses de la démocratie et du progrès. Dans Charachka, adaptation théâtrale du Premier Cercle de Soljénitsyne, Loubimov a fort bien désigné la figure du Père comme lien entre le totalitarisme soviétique et l’ancien impérialisme russe. Il a également, d’une manière un peu simpliste mais efficace, par les litanies concoctées par Martynov, montré comment le communautarisme stalinien avait récupéré la religiosité orthodoxe pour mieux s’implanter dans les esprits et les cœurs. Mais cette dénonciation tourne à vide car elle s’adresse aux formes totalitaires d’un passé désormais périmé.

La Russie passe sans cesse de l’ordre au chaos, du chaos à l’ordre. Aujourd’hui, on perçoit les signes inquiétant d’une restauration, d’un ordre qui se reconstitue sournoisement sous le chaos, profitant de la déception croissante des populations devant le sort qui leur est fait, au nom du « réalisme économique » qui a remplacé efficacement « l’avenir radieux ».

Les amalgames qui contribuent à un remodelage du monde correspondent à ce que Spengler appelle « la pseudomorphose ». Les structures des systèmes modernes de domination s’incrustent dans les anciennes structures, les rongent de l’intérieur, les absorbent et créent du nouveau avec de l’ancien. C’est ainsi que le christianisme a succédé au paganisme. Mais cette pseudomorphose spenglérienne allait dans le sens de l’histoire, dans le sens d’un devenir, même si au début du XXème siècle, c’était celui du déclin de l’Occident et s’il signifiait le remplacement des cultures anciennes par la civilisation technocratique. Aujourd’hui cette « pseudomorphose » agit dans un sens rétroactif, elle ne crée substantiellement rien de nouveau, mais se sert des formes anciennes pour masquer son propre vide. Elle n’est plus un organisme vivant, mais une caricature du passé. L’art contemporain est placé tout entier sous le signe de cette « caricature » qui vide son modèle de l’intérieur pour ne garder qu’une façade, un décor rappelant les prestiges défunts. On peut en trouver un emblème dans les réhabilitations urbaines, les Mac Donald’s qui s’incrustent dans des lieux jadis célèbres de grands restaurants, de grands magasins, dont ils ne gardent que le cadre pour le remplir de leurs cochonneries. À Moscou, rue Tver, le siège de l’ancienne Union des artistes de théâtre (le STD) est maintenant occupé par une galerie marchande, qui s’appelle « Galerie de l’Acteur ».

Quel est donc l’avenir des « niches russes » dans un espace et un temps dévastés par cette caricature meurtrière de la figure emblématique qui, jusqu’à présent, a maintenu, contre vents et marées, la permanence d’une aspiration, d’une foi dans une vie autre que matérielle, autre qu’animale, autre qu’alimentaire, autre que physiologique, autre qu’économique, autre que sociale, dans un ailleurs appartenant à la sphère du projet, de l’utopie, d’un jeu transcendantal ?

La métaphysique des niches

Chaque principe de domination engendre immédiatement son contraire, mais il faut se méfier des pièges de la dialectique et du miroir. La force des niches, de ces petits mondes qui défient la règle du monde, la règle du temps présent, est dans leur capacité de contournement et d’enfouissement. En refusant d’emblée la règle du jeu, elles gardent intacte leur puissance de transmission d’un héritage spirituel qui n’a plus sa place dans l’espace social. Comme hier, comme toujours, la culture russe est bien vivante et continue à se perpétuer dans des lieux non officiels, des caves, des théâtres de poche, des appartements, avec cette vitalité du chat dont parlait Dostoïevski et qui est indissociable de l’anarchisme russe. Il est vrai que les nouveaux temps de trouble que connaît la Russie favorisaient un défoulement général propice à toutes les confusions, notamment entre la permissivité libérale et la révolte instinctive contre toute forme d’organisation. Cette fibre libertaire engendre une métaphysique du bric-à-brac, une théâtralité ludique et spontanée qui déjouent en permanence les stratégies calculées d’un économisme à courte vue.

La figure de l’acteur est essentiellement contradictoire, l’essence même de l’acteur est la contradiction : dans sa signification emblématique, il est un énantiosème, une aporie. Plus l’acteur est possédé par sa vocation mimétique, plus il est appelé à se prendre en haine, plus il est tenté par le suicide et la folie. L’un des grands acteurs du théâtre Vakhtangov, Gritsenko, a fini dans un hôpital psychiatrique. J’ai gardé le souvenir d’une nuit entière de discussion avec l’un des grands acteurs de la scène russe actuelle, qui me racontait ses doutes et ses tourments et sa crainte de perdre sa personnalité sous la multiplicité de ses masques. L’amour du théâtre est inconcevable sans la haine du théâtre. L’amour et la haine du théâtre sont chez les acteurs les deux faces de leur vocation. Oleg Efremov, fondateur du « Sovriemmennik » puis directeur du Mkhat, qui avait consacré toute sa vie au théâtre, ne pouvait dissimuler l’aversion qu’il éprouvait pour les visages des acteurs dont, disait-il, tous les muscles n’étaient plus qu’une pâte à modeler façonnée par les « gueules » de leurs personnages. La plus grande haine est la preuve du plus grand amour. Il en est de même pour la littérature. Vassili Rozanov, graphomane génial, qui avait la littérature dans le sang, n’a cessé de clamer sa haine de la littérature, de dénoncer ce poison qui le rongeait, absorbait ses forces vitales. Cet amour et cette haine du théâtre, de la littérature, sont les composantes simultanées d’un même sentiment de possession et de malédiction. L’acteur, l’écrivain sont possédés par les mots, par le texte, ils vivent, pourrait-on dire, « en langue ». Le théâtre, la littérature sont hantés par une ambivalence fondamentale, une sainteté de la perdition. Il n’en est pas de même pour la musique, ni pour la peinture. Je n’ai jamais trouvé chez un musicien, chez un peintre, la haine de la musique ou de la peinture. Quand les peintres constructivistes ont proclamé la mort de la peinture, lors de l’exposition du dernier tableau, en 1921, ils n’ont fait que reconnaître la conséquence d’une évolution historique jugée inéluctable. Et les raisons de ce passage de l’art à la technique n’étaient pas seulement idéologiques. En dépit de la connexion intime entre l’art et la politique, dans les années vingt, cet adieu à un mode d’expression jugé périmé était fondé sur la nécessité de créer un nouveau langage conforme à la modernité. C’est à cause de ce même esprit du temps, à cause des conditions du nouveau mode de vie, qu’aujourd’hui la peinture n’a plus sa place dans les foires d’art contemporain. D’une certaine façon, on pourrait même considérer que les peintres constructivistes, en dépit de leur engagement dans le mouvement communiste, en répudiant la peinture de chevalet, se positionnaient dans un sens contraire aux orientations officielles de la culture d’État.

L 'acteur et son double

Quand on jette à présent un regard rétrospectif sur cette époque, on est amené, d’ailleurs, à considérer autrement qu’on ne l’a fait jusqu’à présent, le rapport entre les totalitarismes et les avant-gardes. Si leur antagonisme et leur antinomie ne font aucun doute, il existe entre eux des convergences d’un autre ordre qui ont trait à leur commune situation dans l’espace et dans le temps. On ne saurait examiner seulement l’art d’avant-garde sous l’angle de la transcendance et d’une intemporalité qui ferait abstraction de tout contexte. La comparaison avec la situation actuelle de l’art dans un monde qui a apparemment changé de repères et de signes permet d’éclairer l’expérience des avant-gardes radicales dans un sens dont on ne peut écarter les systèmes totalitaires qu’elles ont dû affronter, à l’est et à l’ouest. Il ne faut pas penser les contradictions dans la continuité, dans un ordre de succession (comme l’a fait Groys dans son Staline œuvre d’art), mais dans la simultanéité. C’est la leçon que l’on peut tirer du dédoublement de l’acteur appelé à se vivre dans une contradiction simultanée pour obéir à la loi cruelle de l’incarnation. C’est la leçon de Rozanov pour éviter les pièges de la dialectique et de l’amalgame. Indépendamment des constructions intellectuelles contradictoires édifiées a posteriori par les spécialistes, il est, en effet, une question que l’on n’abordera jamais dans les médias, qui est celle de la connivence obligatoire et inavouable entre la grandeur de l’art et les traumatismes de l’âme provoqués par la terreur. Comment se fait-il que les époques totalitaires soient « à la fois » des époques d’infamie et de sublimité ? Comment peut-on abstraire la poésie des « Oberiouty » des circonstances tragiques de son émergence ? Certes, les Oberiouty russes, non moins que les dadaïstes russes, ont exprimé une vision du monde tournée vers la transcendance. Mais quand j’écoute la sublime et déchirante Elégie du Vvedenski, dans le spectacle récent de Loubimov, je ne retrouve pas le frisson d’horreur sacrée que j’éprouvais en entendant Nicolas Khardjiev me la réciter en se frappant la poitrine pour m’indiquer, à l’abri des micros, le sort réservé par le maître des âmes et des mots à ces poètes qu’aujourd’hui on assimile sur nos tréteaux aux histrions du jour. Tel n’est pas le cas de Loubimov, car il a vécu sa part de cette histoire. Mais le côté démonstratif et didactique de son spectacle, toute cette stylisation théâtrale, les airs lancinants de Martynov joués par les musiciens de Grindenko, les litanies psalmodiées par les acteurs, sonnaient en totale distorsion avec l’essence même de cette poésie qui était une plainte de Job, le cri déchirant de tout un peuple voué à l’ignominie et à l’avilissement. Ici, je ne peux m’empêcher de donner raison à Tsvetaïeva, à Scriabine, qui ont refusé une théâtralité factice au nom de la poésie pure, au nom de la musique pure. Mais cela ne met en cause ni l’essence même du théâtre, ni celle du drame intime de l’acteur, cela ne se rapporte qu’à une mise en œuvre scénique inadéquate d’un matériau poétique qui appelait un autre type de transposition.

Le théâtre, en dépit de ses distorsions, de ses compromissions, reste le lieu où le dedans se projette vers le dehors pour en extirper les vices cachés, la misère spirituelle, et substituer à la place publique la scène intérieure où chacun, dans son isoloir intime, poursuit ses rêves utopiques.

(1) Pavel Mouratov, "Le collège", in La peinture de l'ancienne Russie, p. 67., Éditions Aïris-Press, Lagouna-Art, 2005, 432 pages (en russe dans le texte).

Imprimer

Imprimer