Avant-dire N° 12

LA TALVERA

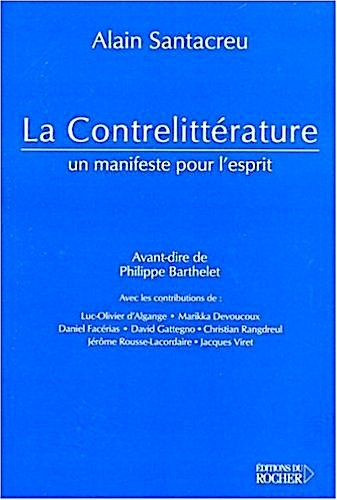

Alain Santacreu

En hommage à Joan Bodon

“Ce qui caractérise les formes spirituelles, c’est que le centre est à la fois ce qui est entouré et ce qui entoure, ce qui est contenu et ce qui contient, tandis que la caractéristique des formes matérielles est que le centre y soit purement et simplement l’entouré.”

( Henry Corbin, Temple et contemplation. )

En hommage à Joan Bodon

La contrelittérature, c’est non seulement le combat spirituel, l’action vindicative du sens et du style contre l’horizontalité de la littérature unidimensionnelle, contre l’esprit de lourdeur, mais aussi la paix de l’équilibre souverain entre la pesanteur et la grâce : elle est l’instant où la légèreté de l’esprit opère en nous-même sa propre verticalisation.

Les Grecs disaient de certaines de leurs anciennes inscriptions qu’elles étaient écrites en boustrophédon, c’est-à-dire en tournant (strophé) comme un boeuf (bous) arrivé au bout du sillon et donc, alternativement, de gauche à droite et de droite à gauche. Les paysans du Midi appellent “ talvera ” cette partie du champ cultivé qui reste éternellement vierge – car c’est l’espace où tourne la charrue, à l’extrémité de chaque raie labourée.

Cette notion de “talvera” représente une des virtualités métaphoriques les plus pures de la contrelittérature – qui est l’espace dialectique du renversement perpétuel du sens, de sa reprise infinie, de son éternel retournement.

L’écriture contrelittéraire est pareille à ces inscriptions grecques très anciennes, écrites en boustrophédon : elle implique une capacité de lecture désaliénée, une aptitude “révolutionnaire” à lire non seulement de gauche à droite et de droite à gauche, mais encore de bas en haut et de haut en bas. Car l’espace de la liberté est la talvera ; sans elle, le sillon unique de la pensée ne peut que demeurer indéfiniment linéaire. Telle a toujours été la stratégie de l’oppression : effacer l’idée de talvera de la mémoire des hommes. Cependant, aussi avancé que soit l’état d’obscurcissement de la pensée humaine, la circonférence seule peut en être affectée car le centre de la pensée est infrangible et demeure éternellement au-delà de l’humain.

“Des faibles se mettraient à penser sur la première lettre de l’alphabet, qui pourraient vite ruer dans la folie !“, prévient Rimbaud dans sa Seconde lettre du Voyant. Cette “folie“ de la première lettre – l’Aleph – est celle de la création ex-nihilo du feu créateur. La “conscience“ des êtres humains, devenue de plus en plus périphérique par rapport à l’axe de la Rencontre, leur aliénation serait irréversible s’il n’y avait un lieu pour recevoir l’Aleph, un corps matriciel où l’être, exilé aux confins de son état d’existence, puisse de nouveau être relié à son Principe. Sur la talvera, se trouve la médiation mariale de la féminité qui nous délivre de notre femellitude : l’éternel féminin de notre liberté.

Dans l’extrême oubli de la talvera, les hommes ont pris la circonférence pour le tout et, portant toujours davantage leur regard vers l’extérieur, ils se sont de plus en plus éloignés du centre de leur origine. La dialectique contrelittéraire est la recouvrance de la talvera : la mise en oeuvre, simultanée et continuellement relancée, des contraires complémentaires s’engendrant mutellement pour dépasser leur propre antagonisme.

Cette dialectique n’est pas la logique dualiste et binaire de la “fausse gnose“ alexandrine, elle est l’héritière de la véritable gnose des pères apostoliques qui pratiquèrent la discipline de l’arcane – cette “petite voie“ que nous a rendue la petite Thérèse. La grande subversion du catholicisme aura été d’avoir contribué à la ruine de la théologie mystique : sous prétexte d’en finir avec le gnosticisme, il a ouvert la voie de l’agnosie moderne.

Ce qui nous importe dans la royauté du Christ, c’est qu’elle rend tout pouvoir humain illégitime et, par là même, tout État qui ne serait pas l’État parousique de la surconscience. Aussi, la mondialisation, en tant qu’hégémonie planétaire de l’État de l’inconscience – au sens freudien du terme – annonce-t-elle le règne totalitaire de l’infra-humain. La mondialisation, en tant que triomphe final de l’universalisme, est ce qui, en dernier lieu, s’oppose à la catholicité, c’est-à-dire à la planétisation de l’Amour.

Au milieu du champ de la talvera, se croisent le sillon qui monte et le sillon qui descend ; chemins apophatique et cataphatique pourrions-nous dire si, du point de vue central, le haut et le bas avaient encore un sens.

Le lieu du non-pouvoir est le lieu où se tient le Pauvre des pauvres, seul prêtre, roi et prophète, sur la Croix, hors de laquelle se déploie tous les pouvoirs politico-religieux des faux prêtres, faux rois et faux prophètes. Il faut atteindre la fixité de la Croix pour s’extraire de la “fictivité” de la littérature.

La société issue des Lumières, s’affublant du masque de la liberté et sous couvert de substituer la périphérie au centre, a usurpé le centre du non-pouvoir de la charité pour le transformer en centre de pouvoir de la pensée. Tout pouvoir de la pensée est profanation de la charité et il n’y a pas d’autre pouvoir que celui de la charité profanée.

La talvera est le lieu de la recouvrance de l’écriture sacrée, de la langue qui s’en retourne à sa source. Car il est écrit – Genèse, 10, 21 – qu’Héver, descendant de Shem, le Nom, fut l’ancêtre éponyme des Hivrîm, les Hébreux, c’est-à-dire de tous “ceux qui font la jonction entre l’ici et l’au-delà“, passants et passeurs à la fois.

Ici et maintenant, le Christ hébreu s’adresse aux hébreux de tous temps et de tous lieux : Yeshouah, le Résistant intégral, le Révolutionnaire absolu, le Détenteur de la force explosive de l’Aleph qu’Il maintient – en tant que Verbe unifiant – dans les limites de l’être et nous préserve du néant, tel est son Nom éternellement nouveau.

Contre la mondialisation chaotique par le très bas, nous en appelons à l’oecuménicité catholique par le très haut. Contre la prostitution de nos corps et de notre psyché, nous voulons renaître en la sainteté du Saint-Esprit.

Nous devons nous décentrer du faux centre égocentrique et concentrationnaire, afin de nous reconcentrer sur l’axe théocentrique du dialogue. Ce décentrement préalable est la kénose précédent la métanoïa : le retournement qui a lieu sur l’espace de la talvera est cette ouverture à l’Autre qui est Dieu.

( paru dans le N° 12 de Contrelittérature - Été/Automne 2003 ).

Alain Santacreu

La Contrelittérature, un manifeste pour l'esprit

Éditions du Rocher, 234 p., 19,90 €

( Dans toutes les librairies et FNAC )

Imprimer

Imprimer