Le mythe germinal du fétichisme de la marchandise (dimanche, 01 mars 2020)

Profaner le Graal

__________________

Alain Santacreu

Le feu est la monnaie de toutes choses et toutes choses sont la monnaie du feu,

comme l’or pour les marchandises et les marchandises pour l’or. (Héraclite, 90)

Dans un essai, écrit en 1921 et demeuré à l’état de fragment, « Le capitalisme comme religion1 », Walter Benjamin enchérit sur la théorie wébérienne : « Le christianisme, à l’époque de la Réforme, n’a pas favorisé l’évènement du capitalisme, il s’est transformé en capitalisme. » La thèse de Benjamin sur les sources chrétiennes du capitalisme se révèle donc plus radicale que celle de Max Weber.

Dans L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, le sociologue allemand considérait que l’émergence du capitalisme était liée à la vision sotériologique du travail et de la réussite sociale par le protestantisme calviniste. Pour Walter Benjamin, le capitalisme est une religion encore plus irréductible que l’éthique protestante2. Il relève quatre caractéristiques fondamentales dans sa structure religieuse : « Premièrement, le capitalisme est une pure religion cultuelle, peut-être la plus extrême que l’histoire a connue. » En effet, la vision capitaliste se fonde sur le culte de l’argent. Benjamin observe que « la durée du culte est permanente », c’est la deuxième caractéristique. La troisième particularité du capitalisme comme religion est son caractère culpabilisant : « Le capitalisme est probablement le premier exemple d’un culte qui n’est pas expiatoire mais culpabilisant ». Cette caractéristique est de fait un stigmate chrétien, puisque le fragment assimile le capitalisme au christianisme. Enfin, pour Walter Benjamin, le dernier trait caractéristique du culte capitaliste est que« son Dieu doit être caché. »

Ernst Bloch a désigné l’identité de ce Dieu dans Thomas Münzer, théologien de la révolution, ouvrage dans lequel Walter Benjamin a puisé le titre de son fragment : le calvinisme aurait introduit « les éléments d’une nouvelle “religion”, celle du capitalisme érigé au rang de religion et devenu l’Église de Mammon3. »

Nous souhaiterions montrer dans cet article que la subversion capitalistique de l’esprit chrétien est née au sein même de l’Église romaine, bien avant la Réforme, au début du XIIIe siècle, avec la notion théologique sur laquelle se fonde le fétichisme de la marchandise : le dogme de la transsubstantiation que la littérature, en tant que dispositif4, a eu pour fonction d’inculquer à l’imaginaire occidental, à travers le cycle romanesque du Graal.

Le gage du signe romanesque

La littérature du Graal, née à la fin du XIIe siècle, a connu son plus grand essor au cours de la première moitié du XIIIe siècle. Elle consiste en un cycle de romans, d’abord écrits en vers puis en prose – le passage de la poésie à la prose étant significatif du dispositif, comme nous le verrons.

Le thème du Graal christianisé apparaît dans l’ultime roman de Chrétien de Troyes, Perceval le Gallois ou le Conte du Graal. Perceval, le jeune héros, rencontre un homme qui pêche dans une barque sur une rivière. Le « roi pêcheur » lui offre l’hospitalité pour la nuit. Accueilli courtoisement par son hôte, paralysé des jambes, Perceval assiste, durant le repas, à une procession étrange, c’est le fameux cortège du Graal, source du mythe littéraire :

« Alors viennent deux autres valets, deux fort beaux hommes, chacun en sa main un lustre d’or niellé ; dans chaque lustre brûlaient dix cierges pour le moins. Puis apparaît un graal que tient entre ses deux mains une belle et gente demoiselle, noblement parée, qui suivait les valets. Quand elle fut entrée avec le graal, une si grande clarté s’épandit dans la salle que les cierges pâlirent, comme les étoiles ou la lune quand le soleil se lève. Après cette demoiselle en venait une autre, portant un tailloir d’argent. Le graal qui allait devant était de l’or le plus pur ; des pierres précieuses y étaient serties, des plus riches et des plus variées qui soient en terre ou en mer ; nulle gemme ne pourrait se comparer à celles du graal. Tout ainsi que passa la lance devant le lit, passèrent les demoiselles pour disparaître dans une autre chambre. Le valet [Perceval] vit leur cortège et, fidèle à la leçon du sage prud’homme, n’osa demander qui l’on servait de ce graal5. »

Après son départ du château du Graal, Perceval croise une demoiselle qui lui adresse de véhéments reproches. S’il avait osé questionner son hôte sur la nature et la fonction du graal, le roi-pêcheur aurait été guéri et le malheur ne se serait pas abattu sur son royaume. Au bout de cinq ans d’errance, notre héros rencontrera un ermite qui se révèlera être son oncle et celui du roi-pêcheur. Il lui apprend que le graal est une « sainte chose » contenant une hostie qui maintient en vie le vieux roi méhaigné, le père du roi-pêcheur. Il prend alors conscience que son silence devant le cortège du graal a été la cause de grands malheurs : le roi méhaigné ne guérira jamais et la terre gaste de son royaume demeurera infertile. Quant à Perceval, il devra toujours vivre avec ce terrible sentiment de culpabilité et de désespoir. Perceval exprime déjà, en l’anticipant, le désarroi de l’individu moderne livré à l’impossibilité de questionner le monde, éprouvant en lui-même une douloureuse déréliction. Perceval cherche, dans sa solitude, un sens à son existence. Dans sa quête éperdue, il cherche désespérément la possibilité d’une quête. Selon Walter Benjamin le désespoir est l’état religieux du monde dans le capitalisme6.

Perceval le Gallois ou le conte du Graal, écrit entre 1181 et 1190, à la demande du comte de Flandre Philippe d’Alsace, est resté inachevé. Ce roman versifié ouvre le cycle romanesque qui, oblitérant la source celte, elle-même réceptrice de la tradition mithriaque, va christianiser le mythe et susciter la sacralisation de la classe chevaleresque. Ce qui était en jeu n’était pas moins que la survie d’un système religieux sur lequel reposait le pouvoir politique.

À la fin du XIIe siècle sont composées les deux premières Continuations du roman de Chrétien de Troyes. Puis, au début du XIIIe siècle, Robert de Boron, dans son roman Le Roman de l’Estoire du Graal, établit un lien entre l’histoire apocryphe de la Passion du Christ et le Graal. Dans une transposition prosaïque d’un de ses romans versifiés, Le Perceval en prose, la Terre Sainte se trouve pour la première fois reliée à la matière de Bretagne et les apocryphes chrétiens aux légendes celtiques. La christianisation du thème initial ira en se développant jusqu’au roman en prose qui clôture le cycle : La Quête du Saint Graal (1225-1230) dont le protagoniste, Galaad, chevalier qualifié de célestiel, sera jugé digne d’achever l’aventure du Graal.

Ce processus de christianisation est corollaire à l’amplification, tout au long du cycle, de la figure du Christ. Dans le Perceval de Chrétien de Troyes, la présence du Christ restait allusive, plus suggérée qu’explicite. Quarante ans plus tard, dans La Quête du Saint-Graal, le Christ est devenu le personnage central sur lequel repose tout l’édifice romanesque et, de surcroît, sa présence est réelle, ainsi qu’il apparaît à Galaad, sortant nu et ensanglanté du Graal. Le cycle s’achève quand Galaad se transforme lui-même en isochrist. La chevalerie terrienne se transmute en chevalerie célestielle. Cette transformation signifie la victoire sublimée de la chevalerie féodale sur la chevalerie courtoise.

En effet, la christianisation des romans du Graal a précipité la fin de la littérature courtoise, en la détachant de ses racines mystiques hérétiques et en la réduisant à une simple rhétorique. La fonction du récit graalien visait à rectifier la mentalité de l’élite sociale imprégnée par les romans courtois.

Il est indéniable que le lyrisme courtois fut inspiré par le catharisme. La lyrique occitanienne a surgi dans le même temps (XIIe siècle) et dans le même espace (midi de la France) où se propageait l’hérésie cathare7. Sans souscrire à la thèse maximaliste qui ferait des troubadours des chantres de l’hérésie, il apparaît inconcevable que l’une et l’autre se soient développées en s’ignorant ; et les diktats castrateurs des savants romanistes n’y pourront rien changer : l’intuition, certes aventureuse, d’un Joséphin Péladan s’inspirant des thèses controversées d’Eugène Aroux, est sans doute bien plus proche de la réalité8. Il faut être de mauvaise foi pour soutenir que poésie courtoise et hérésie cathare auraient coexisté séparément durant près d’un siècle, cette seule remarque de René Nelli, suffirait à le démontrer : « Les documents du XIIIe siècle révèlent que presque toutes les dames du Toulousain, de l’Albigeois, du Carcassès, du Comté de Foix qui accueillaient et protégeaient les troubadours étaient, à la veille de la croisade, sinon “parfaites” du moins “croyantes”9. »

Toute la poésie européenne, comme l’a dit Charles-Albert Cingria, est issue de la poésie des troubadours : « Oui, entre les XIe et XIIe siècles, la poésie d’où qu’elle fût (hongroise, espagnole, portugaise, allemande, sicilienne, toscane, gênoise, pisane, picarde, champenoise, flamande, anglaise, etc.) était au préalable languedocienne, c’est-à-dire que le poète, ne pouvant être que troubadour, était tenu de parler – et de l’apprendre s’il ne le savait pas – le langage du troubadour, qui n’a jamais été que le provençal10. »

Jusqu’à la fin du XIIe siècle la prose littéraire n’existe pas. Il est remarquable que les premiers romans en prose se rattachent à la matière du Graal. Selon les Étymologies d’Isidore de Séville, le mot prose viendrait du latin prosum, « qui s’étend en ligne droite ». La prose est donc le discours de l’étendue et de la durée par opposition à la circularité et à l’instantanéité de la poésie. Cette première prose romanesque, attirée par l’explicite, tend à ne rien omettre de la succession des événements, de la description du décor et des personnages. Elle refuse l’implicite et la syncope. Dans la littérature française, deux formes littéraires l’ont élue simultanément, le roman et la chronique. À travers elle, s’opère la fusion entre la fiction de l’histoire et la réalité de l’histoire – story et history, distingue la langue anglaise.

Le Graal, « estoire de toutes les estoires », comme il est écrit dans L’Estoire del Saint Graal, exprime une vérité d’ordre spirituel qui se prétend aussi d’ordre historique. En effet, la christianisation prosaïque du mythe procède à la généalogie des gardiens du Graal, depuis Joseph d’Arimathie jusqu’à Galaad, alors que le temps historique n’apparaissait pas dans le roman initial en vers de Chrétien de Troyes.

L’antagonisme prose/poésie renvoie à celui entre la chevalerie féodale du Nord et la chevalerie courtoise du Midi. Être courtois suppose un état d’esprit ouvert au dialogue et à la poésie. Le goût du luxe en même temps que le détachement envers les richesses, l’horreur et le mépris de tout ce qui ressemble à la cupidité, à l’avarice, à l’esprit de lucre11. Cet esprit courtois, non capitalistique, s’efface à mesure de la christianisation romanesque du cycle du Graal, Denis de Rougemont l’a bien montré dans L’amour et l’occident.

Avec le mythe du Graal, la chevalerie féodale se substitue à la clergie pour tenter d’assurer l’intelligibilité du sacrement eucharistique. En quelque sorte, la chevalerie du Fils supplante la clergie du Père et initie la transmutation de la théologie en littérature.

Le développement du cycle de la littérature du Graal est rigoureusement synchrone avec la mise en œuvre politique de la croisade contre les Albigeois. En anéantissant l’hérésie cathare, la papauté romaine voulait préserver le modèle trifonctionnel de l’ordre féodal, garant de son impérialisme socio-théologique. Le cycle romanesque du Graal a été une arme de propagande idéologique pour répondre à la très grave crise que la catholicité occidentale traversait à la fin du XIIe siècle. La fiction graalienne fut l’instrument d’un conditionnement des consciences au service de l’orthodoxie romaine. Pour les siècles à venir, et par-delà les transformations morales et religieuses dues aux transferts politiques, la littérature allait imprégner l’imaginaire du sens du signe de la chrétienté dont elle est le gage romanesque.

L’axe du processus littéraire graalien s’articule autour de la proclamation du dogme de la transsubstantiation, canon fondamental du concile de Latran de 1215. Sans doute la parution du premier roman de Chrétien de Troyes, en 1179, avait précédé de quelques décennies cette promulgation et le roman en prose de Robert de Boron lui est aussi antérieur, mais la fonction idéologique de cette littérature du Graal apparaît comme une propédeutique ascendante vers l’apologie dogmatique finale de La Quête du Saint-Graal.

Le gage théologique de l’État chrétien

Dans la liturgie catholique, l’eucharistie est une répétition du dernier repas que Jésus-Christ partage avec ses douze apôtres, à la veille de sa crucifixion et trois jours avant sa résurrection. La Cène préfigure la Passion dont l’hostie est le signe. Les paroles que le Christ prononce lors de ce repas (Mc 14 : 22-24 et Mt 26 : 26-28), « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », instaurent le sacrement de l’eucharistie. Cet énoncé est-il performatif ou simplement figuratif ? Telle est la question théologique qui se pose.

Ambroise de Milan (330-397), resté au plus près de la conception patristique, parle de similitudo,“ressemblance”, “analogie” ou “symbole”, mais ce sera la théorie augustinienne de la signification – pour laquelle l’instance du référent est essentielle et permanente – qui deviendra le soutènement de la conception eucharistique latine. Augustin d’Hippone (354-430) considère l’eucharistie comme le signe par excellence : le sacrificium. L’acte suprême de la signification est l’acte qui sacralise.

Dès le IXe siècle l’interprétation carolingienne du sacrement proposée par Paschase Radbert est adoptée. Les partisans de la vision ambrosienne seront désormais désignés comme hérétiques par la juridiction pontificale. Il s’agit là d’une rupture, d’une mutation culturelle qui orientera définitivement la littérature et la philosophie du Moyen Âge vers le juridisme scolastique.

Après la célèbre controverse, au XIe, entre Béranger et Lanfranc, l’Église catholique va affirmer dogmatiquement, au concile de Latran de 1215, la réalité du corps du Christ dans l’eucharistie. Cette théorie du “réalisme eucharistique” sera précisée dans la Somme de Théologique de Thomas d’Aquin : la “conversion” eucharistique n’anéantit pas la substance du pain et du vin, mais la transforme totalement en substance du corps et du sang du Christ12.

La théorie thomasienne a recours à la distinction aristotélicienne entre la substance et ses accidents. Si la substance du pain est transmutée, ses apparences visibles, ou “accidents”, demeurent sous la forme des espèces.

La transsubstantiation est une opération de conversion de substance, la substance du pain se transforme en la substance du corps christique. Le corps et le sang sont présents « selon le mode de la substance », c’est-à-dire selon un mode d’être qui n’est perceptible ni par les sens, ni par l’imagination car « la substance en tant que telle, n’est pas visible à l’œil corporel. »

Cette mutation miraculeuse se présente comme un acte de signification. Sous la figure du pain, Thomas propose une analyse de la fonction du signe. La consécration, qui change le pain en corps mystique, agit comme la fonction sémiotique dans le signe. Autrement dit, dans un langage saussurien, le pain est le signifiant que vient consacrer le signifié du corps christique. Le modèle sémantique est le paradigme de la théorie eucharistique.

Tout sacrement, pour Thomas d’Aquin, entre dans le genre du signe (Somme théologique, III, 60, 1). Les signes sacramentels « réalisent ce qu’ils représentent » (Somme théologique, III, 62, 1). Cela signifie que le sacrement est un signe performatif. Il en est ainsi de l’eucharistie. Le rituel est un instrument de suggestion qui produit l’objet de la croyance. Néanmoins, Thomas établit une différence essentielle entre l’eucharistie et les autres sacrements, dans la mesure où c’est l’Esprit saint qui agit chez ces derniers, alors que, dans l’eucharistie, c’est par « la vertu du véritable corps du Christ. »(Somme théologique, III, 73, 1.) La transsubstantiation s’opère uniquement dans l’eucharistie – l’eau du baptême n’est pas transsubstantiée. D’une certaine façon, l’Esprit saint est oblitéré, alors que cette hypostase divine prédominait dans l’hérésie cathare ou dans les mouvements joachimiques. Il n’est pas insignifiant que les trois premiers canons du concile de Latran (1215) portent sur la promulgation du dogme de la transsubstantiation (premier canon : De fide catholica) ; la condamnation de Joachim de Flore (deuxième canon : De errore abbatis Ioachim) et l’excommunication des sectes hérétiques (troisième canon : De hereticis), au moment où sévit la croisade contre les albigeois (1209-1229).

L’eucharistie est la valeur théologique du Moyen Âge carolingien. C’est à partir de ce sacrement que seront mis au point non seulement les problèmes du signe, de la sémantique et de la définition même du réel, mais aussi celui de la légitimité du pouvoir politique. Le moment de la rupture définitive entre le monde d’échange traditionnel et le monde marchand se fonde sur l’élection de la transsubstantiation comme fondement de l’État chrétien géniteur de l’État moderne. Pour que l’État puisse se penser et s’organiser comme un corps, il lui faut trouver une mystique du corps qui le légitime. Le dogme de l’édification du Corpus mysticum est le gage théologique du politique.

De la monnaie du rachat à la monnaie de la loi

Pourquoi le discours graalien a-t-il pu apparaître et se développer durant un demi-siècle pour disparaître ensuite subitement ? Dans le cycle du Graal, le héros romanesque n’est plus le sacerdote mais le chevalier. Cette promotion littéraire atténuait la valeur du sacrement eucharistique où le prêtre s’offre en sacrifice. En se confondant avec une forme de prêtrise, la chevalerie célestielle provoque la fin sacrificielle du cycle romanesque du Graal.

Avec le dogme de la transsubstantiation, l’Église de Rome s’éloigne de la classe chevaleresque et choisit un autre point de vue sur le monde, elle choisit le monde du marchand.

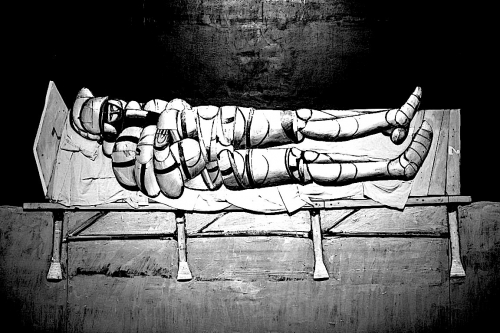

Ayant détourné théologiquement les concepts de substance et d’accident empruntés à Aristote, Thomas d’Aquin n’avait apporté qu’une explication philosophique à la transsubstantiation, il fallut donc recourir à la justification irrationnelle du miracle pour justifier de la véracité du dogme et conforter la foi des fidèles, car l’énoncé performatif des paroles sacramentelles, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », n’a d’efficience que selon les critères de la croyance. D’où l’invention d’un nouveau dispositif narratif qui va se substituer au récit romanesque graalien, le Miracle de l’hostie dont Paolo Uccello a donné une célèbre adaptation picturale, conservée dans le palais ducal d’Urbino.

La prédelle d’Uccello se réfère à un évènement extraordinaire qui serait survenu à Paris en 1290 : le miracle des Billetes13. Il s’agit du premier récit historique dans lequel les juifs, prototypes des “hérétiques”, sont accusés d’un meurtre rituel sur les espèces sacrificielles.

Une pauvre femme, qui avait mis une robe en gage chez un juif, se laissa séduire par la promesse de l’usurier de lui rendre sa robe gratuitement, si elle voulait lui apporter l’hostie qu’elle recevrait le jour de Pâques. Quand le juif eut cette hostie en sa possession, il la déposa sur un coffre et la perça à coups de couteau ; mais il fut stupéfait d’en voir sortir du sang. Il lui enfonça un clou à coups de marteau, et elle saigna encore. Il la jeta dans le feu, d’où elle sortit indemne, voltigeant dans la chambre comme un papillon. Enfin, il la jeta dans une chaudière d’huile bouillante qui se teinta de sang, tandis que l’hostie restait élevée au-dessus. Le juif appela sa femme. Au lieu de l’hostie, elle vit le Christ en croix. La maison où ceci se passait se trouvait dans la rue dénommée des Billettes – aujourd’hui, rue des Archives. Ce miracle fut connu dans tous les pays européens.

Le récit de la profanation de l’hostie est une fiction théologique qui se veut preuve de la transsubstantiation et de l’efficacité magique du rituel liturgique de l’Église. Alors que dans le cycle du Graal, l’hostie demeurait encore signe de rachat – rachat du péché originel qui aurait pu permette à Perceval de guérir le roi méhaigné – avec le miracle eucharistique, l’hostie devient le signe de la loi de l’État.

L’histoire du miracle des hosties a été patiemment élaborée par la clergie pour accréditer le dogme de la transsubstantiation. Il n’est pas insignifiant qu’aucun miracle eucharistique n’ait été publié avant la parution, en 1270, de la tertia pars de la Somme théologique qui en est la caution philosophique.

La question 76 de la troisième partie de la Somme traite du cas des apparitions christiques dans l’eucharistie. Pour Thomas d’Aquin, le miracle apporte la preuve irréfragable de la réalité de la transsubstantiation et prend valeur de démonstration. L’apparition, après la consécration, du corps du Christ, garant mystique de l’État chrétien, rend le dogme incontestable.

La contestation du sacrement eucharistique et la profanation sacrilège de l’hostie sont de fait une atteinte portée à la légitimité de toutes les formes du pouvoir sur lesquelles se fonde la justification mystique. Le scénario du miracle de l’hostie apparaît dans un moment de crise de l’autorité spirituelle et temporelle. La crise monétaire sous Philippe le Bel est contemporaine de ce récit. La fiction de l’hostie profanée des Billettes, qui s’ouvre par un troc entre un bien d’usage, un vêtement, et une hostie tenant lieu de monnaie d’échange, en constitue le paradigme. Durant des siècles, la représentation du miracle eucharistique sera théâtralisée sur le parvis des églises.

Ce théâtre montre que toute profanation du corps mystique engage l’essence de l’État chrétien dont il est le symbole fondateur.

Dans le récit du miracle eucharistique, le sacrilège porte atteinte à la monnaie mystique de l’État. La complexité de la scène du miracle se présente en miroir de la structure étatique et inclut les instances judiciaires, ecclésiastiques et séculières, garantes de l’ordre social. Le miracle signifie que le sacrement est vrai, même s’il ne peut être logiquement prouvé. Ainsi, le réel tombe-t-il sous la juridiction d’une instance improuvable : la présence réelle du corps du Christ. L’État chrétien est le gardien du corps mystique et son pouvoir est de droit divin.

Le scénario de l’hostie profanée prouve la validité du sacrement. L’hostie ne peut être profanée que parce qu’elle a été déjà consacrée. Mais ce même scénario démontre que l’hostie est une marchandise sans valeur d’usage, une monnaie que le profanateur échange par un troc contre une marchandise.

Le corps du Christ se découvre monnaie : l’hostie a la forme et la taille d’une pièce de monnaie. Dès le XIIe siècle, elle est confectionnée in forma numi, « en forme de monnaie ». Les moules à monnaie sont les mêmes que les moules à hosties.

La monnaie de l’État chrétien est sacrée, c’est ce que signifie très clairement la monnaie d’or créée par Saint Louis, l’agnel. Sous Philippe le Bel l’agnel s’identifie totalement avec l’hostie puisque, à l’image de cette dernière, la pièce est frappée d’une croix sur une face et de l’agneau divin de l’autre.

Quelle est la nature de la profanation de l’hostie ? Elle consiste dans la transformation de la monnaie mystique comme monnaie réelle et l’usage du corps consacré comme forme de valeur.

On considère souvent que la monnaie, médiatrice de l’échange économique universel, a permis de pallier aux insuffisances pratiques du troc, mais cette vision sert à occulter la dimension politique du phénomène monétaire.

La monnaie, instrument de l’échange marchand, présente dans la plupart des sociétés, n’a été que très tardivement employée en tant qu’objet à l’usage unique de la transaction14 et la présenter comme un simple outil, socialement neutre, c’est feindre d’oublier, dans la généralisation de son usage marchand, son rôle essentiel dans le développement de l’État-nation.

En réalité, l’économicisation de la société a été produite par cet usage singulier de la monnaie, comme une conséquence de la nécessité impérative pour l’État de lever des impôts. C’est cela qui a fait du capitalisme la religion de l’argent, « l’Église de Mammon », pour reprendre l’expression d’Ernst Bloch15.

La transsubstantiation de la monnaie

Dès le livre premier du Capital, Karl Marx utilise l’expression « fétichisme de la marchandise » qui caractérise la dimension religieuse du capitalisme. L’incipit de la section concernée « Le caractère fétiche de la marchandise et son secret » (I, IV) a été souvent reproduit : « Une marchandise paraît au premier coup d’œil quelque chose de trivial et qui se comprend de soi-même. Notre analyse a montré au contraire que c’est une chose très complexe, pleine de subtilités métaphysiques et d’arguties théologiques. »

L’opération monétaire se présente comme un reflet de l’opération de la transsubstantiation. De même que la transsubstantiation n’anéantit pas la substance du pain mais la transforme totalement en substance du corps christique, l’opération monétaire qui décide de l’équivalence de la valeur marchande de deux produits, sans que la substance de l’un ni de l’autre n’en soient anéanties, possède une dimension mystique. Comment un objet peut-il prendre la valeur d’un autre objet, tout en restant le même ? La réponse doit être « pleine de subtilités métaphysiques et d’arguties théologiques » car elle identifie la valeur économique avec la substance métaphysique.

Pour Marx, les besoins de l’homme déterminent sa vision du monde. Indépendamment de son caractère naturel ou artificiel, l’utilité d’une chose lui donne une valeur d’usage. Certaines choses peuvent avoir une valeur d’usage sans avoir de valeur marchande – l’air, les prairies naturelles, l’eau des rivières… – mais, dès que l’on peut l’échanger avec une autre, toute chose devient marchandise et acquiert une valeur d’échange.

Le travail, en tant que formateur des valeurs d’usage des choses, est une nécessité naturelle des sociétés humaines : « La valeur d’usage exprime la relation naturelle entre la chose et l’homme, l’existence des choses pour l’homme16. »

L’avènement de la religion capitaliste renverse l’objectivité d’usage de la praxis humaine, c’est-à-dire l’activité productrice du travailleur vivant. La valeur d’échange devient l’essence même de la chose qui n’est plus produite pour être utilisée mais pour être échangée.

L’échange présuppose que la chose soit dépouillée de toutes ses qualités particulières et réduites à une mesure universelle, commune à toutes les choses devenues marchandises.

Dans l’eucharistie, le pain transsubstantié perd ses qualités particulières de pain pour acquérir la mesure universelle du corps du Christ – “catholique” vient du grec katholikos qui signifie “universel”. C’est par la négation de la valeur d’usage du pain que s’opère sa transsubstantiation en corps christique et que l’hostie prend forme de monnaie.

Si l’étant n’est plus constitué comme chose utile par un travailleur particulier, cela signifie que la réalité n’est plus produite par ce dernier mais par un travailleur global. Ce travailleur collectif est une entité abstraite, différente de l’addition de l’ensemble des travailleurs concrets. Le travailleur universel abstrait produit un travail universel abstrait qui correspond à la valeur pure – l’objectivté de la valeur se substitue à l’objectivité d’usage.

Dans le sacrement eucharistique, la transsubstantiation correspond à un travail abstrait – mystique – produit par le corps christique représentant l’ecclésia communautaire.

Un système économique qui se caractérise par la production de valeurs d’échange induit un type de rapports sociaux où les individus sont subsumés par la production sociale qui existe en dehors d’eux.

La création du corps autonome de l’État s’explique par le dessaisissement par chaque individu de sa propre force vitale. La doctrine du pacte social, formulée dans son Léviathan par Hobbes explique comment le renoncement des hommes à l’exercice de leur pouvoir concret génère par là même une entité nouvelle issue de ce transfert de souveraineté, c’est-à-dire l’avènement d’une “personne” fictive ou artificielle dotée d’une volonté propre : « La seule façon d’ériger un pouvoir commun consiste pour les individus à confier tout leur pouvoir et toute leur force à un seul homme ou à une seule assemblée qui puisse réduire toutes leurs volontés en une seule volonté17. »

Par la doctrine du contrat, l’idéologie politique moderne révèle la condition de l’institution de l’Universel. En ce sens, il nous faut comprendre le sacrement de l’eucharistie comme un “contrat mystique” où le croyant renonce à lui-même pour se fondre dans le corps ecclésial.

Selon Hobbes, la personne artificielle de l’État acquiert sa puissance dès lors que chacun consent à se dessaisir de son droit pour le transférer à l’autorité d’une entité fictive. En parallèle avec l’institution contractuelle de l’État s’est instaurée l’instance de production abstraite universelle du capitalisme. Une telle personne artificielle, dotée d’une puissance sans limites, est difficile à désigner, Hobbes lui attribue le nom biblique de Léviathan, Marx l’appellera Moloch et Bloch l’a dénommée Mammon.

Pour la métaphysique grecque toutes les choses sont l’Un, le Logos, et l’Un est l’être de toutes choses. Or, pour exprimer cette convertibilité de l’un et du multiple, Héraclite, dans un de ses fragments, fait l’analogie avec la convertibilité monétaire : « Le feu est la monnaie de toutes choses et toutes choses sont la monnaie du feu, comme l’or pour les marchandises et les marchandises pour l’or18. » Il y a une ligature ontologique entre la métaphysique et la monnaie. Il n’est pas anodin que les premières monnaies frappées lydiennes apparaissent, au milieu du VIe siècle, au moment même où, en Grèce, émerge la métaphysique. Ainsi, la religion capitaliste pourrait être considérée comme la réalisation technicienne de la métaphysique de l’Un.

Telle est la spécificité irréductible de la production capitaliste : contraindre le travailleur concret à ne jamais produire que selon le mode de l’universalité abstraite qui s’apparente au Logos grec ou bien encore au Verbe christique de l’évangile de Jean.

Jusqu’au dogme de la transsubstantiation, les religions nous séparaient de l’objectivité d’usage par la sacralisation de la souveraineté. À partir du concile de Latran, l’eucharistie porte le signe de la séparation dans la sphère même de l’usage et annonce l’avènement futur de ce que Walter Benjamin a nommé « Le capitalisme comme religion ».

S’évader de la caverne romanesque du capitalisme

Selon le droit romain, consacrer un objet signifiait le soustraire au libre usage des hommes, le profaner équivalait au contraire à lui restituer sa valeur d’usage. Le Graal est le modèle par excellence de l’objet consacré ; en séparant l’homme de la sphère du sacré, il lui retire la capacité de l’usage de soi-même. Profaner le Graal, ce sera procéder au retournement de l’homme à l’être.

Giorgio Agamben a décrit ce processus libératoire de déconsécration dans son « Éloge de la profanation19 ». Pour nous libérer de la religion du capitalisme, il nous faut profaner le Graal de la marchandise, nous extraire de la fiction théologique et romanesque dans laquelle le dogme de la transsubstantiation nous a précipités.

Dans un passage de son essai Le capitalisme comme religion, Walter Benjamin attribue au capitalisme une dimension transhistorique que n’avait relevée ni Weber ni Marx : « Le capitalisme – comme il faut le démontrer non seulement au sujet du calvinisme mais aussi des autres courants chrétiens orthodoxes – s’est développé en Occident en parasite du christianisme, à tel point que l’histoire de celui-ci est en définitive, pour l’essentiel, l’histoire de son parasite, le capitalisme20. »

Benjamin, un peu après dans sa liste bibliographique, cite un ouvrage, La Structure de la société capitaliste [Struktur der kapitalistischen Gesellshaft] de Bruno Archibald Fuchs, où l’auteur, en opposition à la thèse wébérienne, affirme que les origines du monde capitaliste se trouvent déjà dans la centralisation papale de l’Église médiévale. Notre analyse se rapproche de cette thèse.

Parce qu’il est la métaphysique réalisée, le capitalisme intègre l’intention profanatrice dans son propre dispositif. La profanation est déjà inscrite dans la forme de consommation capitaliste : toutes les profanations sont possibles mais aucune n’est permise. Selon Giorgio Agemben, le capitalisme dans sa phase terminale n’est rien de plus qu’un gigantesque dispositif pour capturer les comportements profanateurs. Cette absence totale d’issue provoque la culpabilisation collective et le désespoir social.

Toutefois, Benjamin, dans son fragment de 1921, ouvre la perspective d’une profanation possible du capitalisme globalisé. Sans nier le caractère inéluctable du capitalisme comme destin (fatum), il soutient que l’homme peut trouver une issue contre son propre destin, une nouvelle dimension de l’usage qui désactiverait les dispositifs du pouvoir et restituerait à la communauté les espaces dépossédés.

Comment sortir du capitalisme ? Après avoir rejeté les propositions de Nietzsche et de Marx – Walter Benjamin envisage avec sympathie le socialisme libertaire de Gustav Landauer qui propose de s’extraire de l’espace capitaliste par le retrait communautaire : « La communauté à laquelle nous aspirons, nous qui formons un tout cohérent, nous la jeune génération, nous ne la découvrirons que lorsque nous nous séparerons de la vieille communauté. Et c’est lorsque nous nous isolons le plus radicalement, lorsque nous nous enfonçons dans notre moi profond et singulier, qu’en définitive nous découvrons notre essence, cachée dans notre propre cœur, la communauté primordiale et universelle : la communauté avec le genre humain et avec l’univers21. »

Cette déprise du capitalisme avancée par Landauer semble très proche de la “négligence active” dont Agamben nous assure qu’elle est la prédisposition profanatrice par excellence et qu’il compare à la concentration de l’enfant dans le jeu : « cette négligence ne signifie pas inattention (car aucune attention ne pourrait soutenir la comparaison avec celle d’un enfant occupé à jouer), mais une nouvelle dimension de l’usage que les philosophes et les enfants livrent à l’humanité22. »

Ne pas donner prise au sacré, serait-ce le secret de la méthode pour « profaner l’improfanable » ? En ne posant pas la question devant le Graal, Perceval nous aurait montré la voie.

____________

NOTES

- Walter Benjamin, Le capitalisme comme religion, traduit de l’allemand par Frédéric Joly, Payot & Rivages, 2019, p. 57-64. Toutes les références étant extraites de cette édition, on ne citera pas chaque fois la page concernée.

- Voir l’interprétation de Michael Löwy sur l’essai de Walter Benjamin dans la revue Raisons politiques, Presses de Science Po, 2006, p. 203-220.

- Ernst Bloch, Thomas Münzer, théologien de la révolution, 10/18, 1964, p. 182.

- Dans Qu’est-ce qu’un dispositif ?, le philosophe Giorgio Agamben définit le dispositif comme : « tout ce qui a, d’une manière ou une autre, la capacité de capturer, d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler et d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. » Ce concept agambien annonce ici celui de « profanation » que nous utiliserons par la suite.

- Chrétien de Troyes, Perceval le Gallois ou le conte du Graal, mis en français moderne par Lucien Foulet, A. G. Nizet, 1975, p. 75-77.

- Michaël Löwry, op.cit., rappelle que, pour Marx, la phrase gravée à la porte de l’enfer de Dante, « Lasciate ogni speranza, voi che’ntrate. » (Laissez ici toute espérance, vous qui entrez.) est la même que celle, inscrite à l’encre invisible, sur les frontons des usines capitalistes.

- Voir supra l’article de José Dupré, Se libérer des mythologies du Graal, p. 13-27. On consultera aussi Michel Roquebert, Les Cathares et le Graal, Privat, 1994.

- Joséphin Péladan, Le secret des troubadours, essais, E. Sansot, 1906 ; Eugène Aroux, Dante hérétique, révolutionnaire et socialiste, J. Renouard et Cie, 1854.

- René Nelli, L’Érotique des Troubadours, Privat, 1963, p. 229.

- Charles-Albert Cingria, « Leu oc tan », dans Mesures, n°2, 1937. Voir aussi, Œuvres complètes,t. IV, L’Âge d’Homme, 2016, p. 224.

- Voir l’analyse de Michel Zink, Le Moyen Âge. Littérature française, Presse Universitaires de Nancy, 1990, p. 46.

- Thomas d’Aquin, Somme théologique, III 75, a.3.

- Voir Jean Louis Schefer, L’Hostie profanée, P.O.L., 2007.

- Voir Jean-Michel Servet, « La fable du troc », Dix-Huitième Siècle, n°26, 1994, p. 103-115.

- Ernst Bloch, op. cit., p. 183.

- Karl Marx, Théories sur la plus-value, livre IV du Capital, t. III, Éd. Sociales, 1978, p. 345.

- Thomas Hobbes, Léviathan, trad. François Tricaud, Dalloz, 1999, p. 83.

- Héraclite, fragment 90, traduit par Simone Weil dans La Source grecque, Paris, Gallimard, 1953.

- Giorgio Agamben, « Éloge de la profanation » in Profanations, Rivages poche, 2019, p. 95-122.

- Walter Benjamin, op. cit. Benjamin considère que le socialisme marxien reste prisonnier des catégories de la religion capitaliste.

- Gustav Landauer, La Communauté par le retrait, Éditions du Sandre, 2008, p. 35-36. Le fragment donne comme référence l’ouvrage de Landauer, Aufruf zum Sozialismus, 1911. Voir Gustav Landauer, Appel au socialisme (trad. Jean-Christophe Angaut), Éditions La Lenteur, 2019.

- Giorgio Agamben, op. cit., p. 99.

Ce texte est paru dans la revue Contrelittérature n°2

_________________________

Le n°2 de la revue (151 p., 11,5 €)

est disponible :

Librairie Publico, 145 rue Amelot, 75011 Paris

- sur Amazon

Paiement par chèque et commandes libraires,

s'adresser à l'éditeur :

Contrelittérature, L' Ancien Presbytère, 28170 Saint Ange

Chèque à l'ordre de "Contrelittérature"

(ajouter 1,50 € pour participation frais d'envoi)

_____________________

Imprimer

Imprimer