Artaud/Grotowski

|

|

|

Corps sans organes ou vaudouisation de l’âme ?

à Serge Ouaknine

Le 24 mars 1997, aux Bouffes du Nord, la leçon inaugurale de Jerzy Grotowski fut un vrai spectacle, le "nouveau professeur" y commenta des extraits filmés de rites vaudous et, à la fin de son discours, la salle l’applaudit.

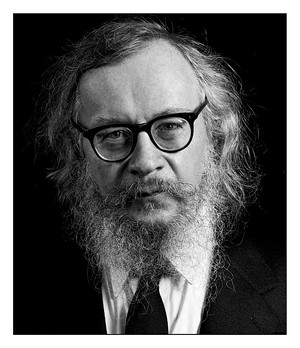

Grotowski est mort le 14 janvier 1999, à l’âge de soixante-cinq ans, dans sa maison de Pondera, près de Pise, en Italie. Depuis la création de son Théâtre Laboratoire en 1959, ses recherches étaient passées, en quarante ans, par différentes phases et avaient pris des formes diverses, tout en gardant une cohésion interne[1]. Pour retrouver la dimension rituelle et sacrée du théâtre, sa démarche repose sur la suppression de la fonction du spectateur, c'est-à-dire qu'elle nous apparaît inverse de celle préconisée par Kleist[2]. Sans doute est-ce pour cela que l’ultime étape de sa recherche[3]ne pouvait qu’aboutir au pré-théâtre.

Qu’appelle-t-on "pré-théâtre" ? André Schaeffner a inventé le terme dans sa contribution à l’Histoire des spectacles[4] : il s’inspire des cérémonies religieuses dites "primitives" pour établir entre elles de subtiles correspondances et définir ce qu’il nomme un pré-théâtre.

Grotowski s’est intéressé au Vaudou, en tentant de dépasser les arts du spectacle par ce qu’il a appellé performing arts, c’est-à-dire les arts rituels qui mettent l’accent sur l’ "actuant" – néologisme qu’il emploie de préférence à acteur, trop connoté, selon lui, par la tradition théâtrale. Grotowski fait remarquer que le "montage", dans le théâtre comme art de la représentation, est orienté par la perception du spectateur : le spectacle se "dramatise" à travers sa vision. Il va donc substituer le rituel au spectacle en transférant la construction du montage dans les "actuants", ainsi que cela s’était déjà pratiqué, dit-il, dans les Mystères de l’Antiquité. Dans "L’art comme véhicule", la dernière étape du "travail" grotowskien, la pratique des chants initiatiques de la lignée afro-caribéenne est sensée retrouver la qualité "vibratoire" du chant du bouc[5].

Le Vaudou, comme survivance de l’animisme africain, se rapprocherait de l’organicité du pré-théâtre occidental :

« Le berceau de l’Occident contenait l’Égypte archaïque, la terre d’Israël, la Grèce et la Syrie ancienne […] Les chants initiatiques que nous utilisons (aussi bien de l’Afrique noire que des Caraïbes) sont enracinés dans la tradition africaine ; nous les abordons dans le travail comme une référence à quelque chose qui vivait dans l’Égypte ancienne (ou dans ses racines), nous les abordons comme appartenant au berceau »[6].

L’animisme africain, totalement "immergé" dans la nature, ne conçoit pas une réalité autre : il se définit comme un pré-théâtre. La culture des Noirs d’Afrique ne s’est donc constituée ni autour du théâtre, comme les Grecs, ni autour d’un livre prophétique, comme les Hébreux. La jungle n’est pas le désert et leur relation à la nature s’est "naturellement" imposée. L’Africain s’identifie aux forces de la nature, il les assimile et s’y inclut comme dans une réalité "cosmobiologique". S’il ritualise la célébration de la nature, il ne la divinise pas en des abstractions symbolisant les éléments : les dieux africains viennent "habiter" dans l’homme et l’homme accepte d’être possédé par eux. La nature n’est pas une menace contre laquelle il faudrait protéger la vie : la nature est la vie elle-même dans son jaillissement infini. L’Africain célèbre la vie dans son alliance et sa soumission aux forces de la nature. Les esprits – loas – du Vaudou sont ainsi des personnages mythiques qui se manifestent lors du rituel en s’incarnant dans le corps et l’âme du possédé. Face à l’esprit possesseur, deux attitudes sont possibles : soit le refuser, ce sera l’exorcisme, soit l’inviter à revenir périodiquement au cours d’une cérémonie prévue à cet effet, ce sera l’adorcisme. Le pré-théâtre est la forme cérémonielle de l’adorcisme.

Les Grecs pratiquaient l’adorcisme : de nombreuses céramiques des Ve et VIe av. J. C montrent les signes de la transe frénétique chez les Ménades et les Satyres du chœur dionysiaque.

Jerzy Grotowski aura rejoint le pré-théâtre en rejetant le spectateur, bien que ce soit en ce dernier qu'il se fonde. En effet, la tragédie antique, selon la tradition, provient du chœur des initiés qui célébraient le culte de Dionysos. Nietzsche, s’il considère « qu’il n’existait au fond pas de différence entre le public et le chœur, car il n’y a qu’un chœur grandiose de satyres chantants et dansants, et d’hommes que ces satyres représentent », rejette toutefois la formule de A. W. Schlegel[7] qui définit le chœur comme "spectateur idéal" :

« Selon Schlegel, le chœur devrait être considéré en quelque sorte comme le modèle et la quintessence de la foule des spectateurs. »[8]

Car Nietzsche est trop "grec" pour concevoir un spectateur sans spectacle :

« Que pourrait bien être un genre artistique issu de la notion de spectateur, dont l’essence résiderait dans le "spectateur en soi" ? Un spectateur sans spectacle est une absurdité. »[9]

Cependant la marionnette de Kleist avait déjà montré la voie d’une autre "posture métaphysique", infiniment vaste et décisive, qu’Antonin Artaud allait vivre dans son corps : le spectacle cesse lorsque le spectateur devient le spectateur de soi-même. Le théâtre est "dépassé" lorsque le chœur, au lieu d’être une extériorisation du spectateur, s’intériorise en lui.

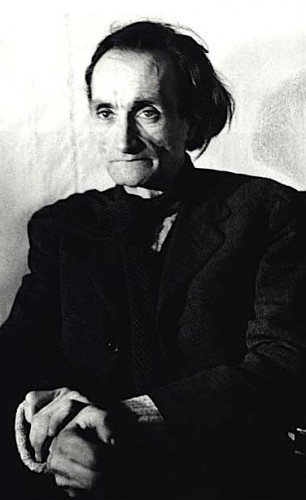

La conférence du 13 janvier 1947 au Vieux-Colombier fut l’incarnation du "Théâtre de la cruauté". Les écrits d’Artaud sur le théâtre, réunis en 1938 sous le titre du Théâtre et son Double[10], ne sont que la première phase – l’œuvre au noir – de la transmutation alchimique qui s’est poursuivie dans son corps pour réaliser l’œuvre au blanc du théâtre artaudien : le corps sans organes.

La relation d’Artaud au théâtre ne s’est pas limitée au recouvrement de l’instinct dionysiaque. S’il affirme, en 1933, dans Le Théâtre et la Peste[11], que « la terrorisante apparition du Mal qui dans les Mystères d’Eleusis était donnée sous sa forme pure, et était vraiment révélée, répond au temps noir de certaines tragédies antiques que tout vrai théâtre doit retrouver », il déclarera, en 1947, dans Aliéner l’acteur[12]:

« Le théâtre/est l’état,/le lieu,/le point,/où saisir l’anatomie humaine,/et par elle guérir et régenter la vie. »

Entre ces deux dates : Rodez où, durant neuf ans d’internement psychiatrique, Antonin Artaud, livré à sa dramaturgie intérieure, a réfectionné dans son corps le secret du lieu scénique, le principe immobile du théâtre qu’on le nomme "Pèse-nerfs" ou croix christique : « l’être, croix immuable et fixe qui n’est jamais soumis aux spasmes de la vie »[13].

NOTES

[1] Son travail s’est développé sur trois périodes qu’il a nommées : "L’art comme représentation" (1957-1969), "Le parathéâtre" et "Le théâtre des sources" (1970-1985), "Les arts rituels" ou "L’art comme véhicule" (1985-1999). Dans un article paru dans Travailler avec Grotowsky de Thomas Richards (Actes Sud, 1995) et intitulé « De la compagnie théâtrale à l’art comme véhicule », Grotowsky insiste sur la cohérence de l’ensemble.

[2] √oir sur ce blog notre texte « Le principe immobile du théâtre ».

[3] Cf. Les notes prises par Virginie Magnat durant les dernières conférences de Grotowsky dans le cadre de sa chaire d’anthropologie théâtrale au Collège de France, in n°153 de la revue Théâtre/Public.

[4] André Schaeffner, « Rituel et pré-théâtre », in Histoire de spectacles, Encyclopédie de la Pléiade, V.19, Gallimard, 1965, pp. 21- 54.

[5] Selon une étymologie controversée mais reprise par Nietzsche, tragédie viendrait de tragos, "bouc", et ôdê, "chant".

[6] Jerzy Grotowski, « De la compagnie théâtrale à l’art comme véhicule », in Thomas Richards, Travailler avec Grotowski, Actes sud, 1995, p. 195.

[7] Schlegel, A.W., Cours de littérature dramatique (1814).

[8] Nietzsche, La naissance de la tragédie, Éditions Gonthier, « Médiations », 1964, p. 48.

[9] Nietzsche, op.cit., p. 49.

[10] Publié le 7 février 1938, alors qu’Artaud est interné à Sainte-Anne, Le Théâtre et son Double rassemble des textes rédigés entre 1931 et 1936.

[11] Le Théâtre et la Peste, texte d’une conférence prononcée par Artaud la 6 avril 1933 à la Sorbonne, repris in Le Théâtre et son Double.

[12] Antonin Artaud : « Aliéner l’acteur », cité par Alain Virmaux, Antonin Artaud et le théâtre, Seghers, 1970, p. 270.

[13] Antonin Artaud, Œuvres complètes, T. XV, Gallimard, 1981, p. 86.

Alain Santacreu, Au coeur de la talvera, Arma Artis, 2010, pp.182-186.

Imprimer

Imprimer